『知っておこう“人事”~法律から実務まで~』

第6回目:「はたらくこと」とは?

みなさん、こんにちは。社労士ライターの安森です。

やすもり社会保険労務士事務所の代表として各種メディアで発信をおこなっています。

前回は“評価“の解説をしました。

第6回 「はたらくこと」とは?

本コラムは、学士会に新規入会された方々を対象に、

「企業の『人事関係』のいくつかの側面を解説し、みなさんの豊かな未来の形成を応援する」

という目的で配信されてきました。お役にたてたでしょうか?

最終回のテーマとして、原点に立ち返り「はたらくこと」とは何かを考えていきたいと思います。

1.就活と労働観

「あなたにとって働くとは何ですか」と聞かれることを想定して、就活の準備をした方もいるかもしれません。

それなりの回答をされたはずですが、どうも「仮定の話としてとりあえず言ってみた感」は拭えません。

このため、入社1-2年目の人にこの質問をすると、概ね同じような回答となります。

ところが、たとえば勤続5年・結婚・転職などライフステージに変化のあった人に同じことを聞くと

、十人十色の回答になります。つまり、「はたらくこと」の意味は、時の流れとともに変化していくのです。

2.もう少し戻って

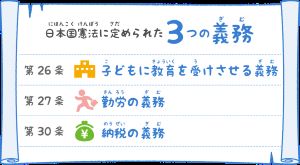

日本国民の三大義務のひとつとして『勤労の義務』があげられます。これは義務なのだと、

学校教育を通じて教えられてきました。

ただし、現行憲法にこのような規程を持っているの国は世界的にも少数で、

日本国憲法に『勤労』が明文化された背景には学校教育では触れられないさまざまなやりとりがあったようです。

日本国憲法制定の経緯における「国民の義務」 江橋 崇(法政大学法学部教授)

http://www.citizens-i.org/kenpo/paper/duty2.html

本来、はたらく/はたらかないは個人の自由のはずです。

たとえば、資産家になって・早期にリタイアして、悠々自適の生活を送ることに、公的な力が及ぶことはありません。

3.では「はたらく」とは

上記のとおり、はたらくとは個人的な営みが根本であり、あなたが置かれた状況に応じて労働観も変化します。

その一方で、仕事をすることが重要な社会参加であるという考え方も重要な視点ですし、

勤労を義務とみなす考え方とも近しい感覚です。「世界は誰かの仕事でできている」というCMもありました。

「はたらくとは」に対して、自分の回答を見つけるためには、仕事に求める価値観を掘り下げていくことが有効です。

20代以降は働く時間が人生の大半を占めるので、仕事の価値観=人生の価値観になる可能性があります。

4.仕事に求める価値を考えよう

アメリカの教育学者のドナルド・E・スーパーは、

「仕事≒自己実現の場」として、仕事に対する人の価値観を以下の14項目に特定しました。

少し長くなりますが以下に紹介しますね。この中の1つ、あるいは組み合わせで、

あなたにとっての仕事の価値観を考えてみましょう。

【仕事に求める「14の価値」】

1)能力の活用:自分のスキルや知識を発揮できること

2)達成:達成感が味わえること

3)美的追及:美的追及ができること

4)愛他性:人の役に立てること

5)自律性:自律できること

6)創造性:新しいアイデアや発見、デザインできること

7)経済的報酬:お金を稼いで、生活の水準が高いこと

8)ライフスタイル:自分の望む生き方を大切にできること

9)身体的活動:身体を動かす機会を持てること

10)社会的評価:成果を認めてもらえること

11)危険性:スリルまたはワクワクを味わえる体験ができること

12)社会的交流性:他の人と一緒に協働できること

13)多様性:いろいろな活動ができること

14)環境:仕事やほかの活動にとって環境が心地よいこと

5.さいごに

人生において非常に重要な存在である仕事。せっかくなら、楽しく面白がりながら、

充実感とやりがいを得ながら、お金もちゃんとたくさん稼いで、社会とより良く繋がり成果も出し、天職と言えるような仕事に就き、自分らしく輝きながら働きたいものですよね。

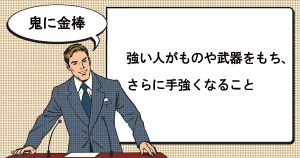

ポテンシャルの高い学士会会員のみなさんが、「はたらくこと」で得られるさまざまスキルや経験、人脈などで自分に「味付け」できれば鬼に金棒です。

この「味付け」により、次世代の社会の期待を担い、貢献していくことができるでしょう。

みなさんの活躍を心より期待しています。

全6回のメルマガにお付き合いを頂きありがとうございました。

またどこかでお会いしましょう!

筆者紹介:安森 将

やすもり社労事務所代表。JR東海(25年間)を経て独立。人事部門+システム部門の経験を活かし「DXと人事政策」を語れる稀有な社労士。さらに文才を活かし各方面で発信中。

JTC(Japanese Traditional Company)の課題を熟知しながらも、自身は「知らない自分に出会えた」と会社勤務肯定派。若い世代へのあたたかな視線が紹介画像からも伺える。コンサルティングニーズがあればぜひ。