学士会アーカイブス

渋沢栄一について語ろう 樺山紘一 No.951(令和3年11月)

渋沢栄一について語ろう

樺山 紘一

(渋沢栄一記念財団理事長、東京大学名誉教授)

No.951(令和3年11月)号

要 旨

渋沢栄一に関する資料は、彼の若い頃から最晩年に至るまで、公私を問わず膨大に収集され、検索しやすい形に編纂されている。渋沢栄一記念財団の理事長が資料編纂に携わった人々の思いを紹介し、栄一の業績を振り返る。

渋沢栄一の全身像

東京にある渋沢栄一の全身像は、知られている限り、三体あります。一つ目は板橋区の東京都健康長寿医療センターの中庭、二つ目は北区の飛鳥山公園の旧渋沢邸の庭園、三つ目は中央区の常盤橋公園にあります。

三つ目の渋沢栄一像(図1)は、彫刻家の朝倉文夫の作品で、渋沢が亡くなって二年後の一九三三(昭和八)年に設置されました。しかし、戦争中の金属供出で撤去されてしまったので、戦後改めて朝倉が製作し直し、一九五五年、同じ場所に設置されました。

図1 渋沢栄一像

この像の立つ常盤橋公園は江戸城外濠(現・日本橋川)の常盤橋門があったところで、常盤橋を渡ると日本銀行本店があります。渋沢自身は日銀と直接関係はありませんが、常に視野に収めていました。

この像はほぼ等身像です。渋沢栄一は身長が約百五十二㎝と背の低い人でした。晩年はこの銅像のようにステッキを持ち、猫背でゆっくり歩いていたそうです。

二つ目の旧渋沢邸は、失われた部分もありますが、晩香盧(洋風茶室)と青淵文庫(書庫)は現存して文化財指定を受けています。これらの建物は渋沢史料館とともに、私たち渋沢栄一記念財団が管理しています。いずれも見学可能です。

一.渋沢栄一と学士会館

①昭和三年の感謝状 学士会館の再建に際して

現在の学士会館が建つこの場所には、かつて一代前の学士会館が建っていました。これは関東大震災で崩壊し、その後、再建計画が持ち上がるものの、資金不足で工事が進みませんでした。この時、一万円(現在の価値で数千万円)の寄付をしたのが渋沢でした。しばしば利用していたことに対する謝礼の印ということです。

こうして、現在の学士会館が完成したのは、五年後の一九二八(昭和三)年四月末のことでした。学士会では渋沢に感謝状を贈呈することになり、同年五月二日、八十八歳の渋沢は感謝状を受け取るため、学士会館を訪れました。会館の入口には、急な階段があります。今、私たちも使っている階段を、高齢の渋沢がステッキを突きながら登ったのかと思うと、とても感慨深いものがあります。

②渋沢と一橋界隈

学士会館の筋向いには、かつて一橋講堂が建っていました。現在は学術総合センタービルが建っています。その横には如水会館があります。

これら二つの建物は一橋大学関連の施設でした。一橋大学(旧東京商科大学)もまた渋沢の支援で設立されました。渋沢は生前、学士会館や如水会館(建て替え前)だけでなく、周辺界隈にも頻繁に通い、多くの人と語らっていました。

ところで、いま話題のNHK大河ドラマ『青天を衝け』で渋沢栄一を演じている吉沢亮さんは大変なイケメンですが、いかにも雰囲気が似合いです。きっと本物の渋沢もあんな感じだったと思います。小柄だけどオーラがあり、フランス皇帝ナポレオン三世を含め、会った人は皆、渋沢に魅了されたと思います。

二.アーカイブズという遺産

①九十一年の生涯を読むこと~竜門会の人々

渋沢栄一の生涯は幕末から昭和初期まで、九十一年に及びました。驚くのは、彼の若い頃から晩年まで、公的な活動はもちろん、私的な交友関係についても膨大な周辺資料が残され、渋沢本人の手記も多く残されていることです。

これらの資料は全てきちんと整理され、『渋沢栄一伝記資料』(本編五十七巻、別巻十巻、索引を含めて全六十八巻)という形に編纂されています。しかも現在では全ての資料がデジタル化され、ネットで検索できるのですから、本当に驚くべきことです。

これは、渋沢を慕い、膨大な資料を集め整理し、後世の人々が利用しやすい形にして残したいと願った人々がいたから実現しました。それが竜門社の人々です。竜門とは「鯉が滝を登り、龍になる」という意味です。竜門社は一八八六(明治十九)年、渋沢邸に寄宿していた青年たちが結成した勉強会(図2)で、渋沢の活躍に伴い、会員数が増えていきました。彼らが渋沢の死後、後述する渋沢敬三や土屋喬雄を中心に、渋沢の資料収集と編纂に尽力したのです。

図2 竜門社総集会1891(明治24)年(渋沢栄一記念財団蔵)

②『伝記資料』六十八巻の編集~渋沢敬三と土屋喬雄の実行力

渋沢敬三は栄一の孫です。戦前から経済人として活躍し、戦争中に日銀総裁を、戦後は大蔵大臣を務めました。民俗学者・経済史家としても多くの業績を残しました。

敬三は一人の人物についての記録を系統的に集めることに強い関心と熱意を持ち、「祖父・栄一に関する資料を全て収集し、整理し、出版物として残そう」と呼びかけました。作業は幸田成友(露伴の弟。東京商科大学教授など。日本経済史)を中心に始まり、後に土屋喬雄(東京帝国大学教授など。日本経済史)が引き継ぎ、今は私たち渋沢栄一記念財団(前身は竜門社)が承っています。

こうした努力のおかげで、現在、パソコンで伝記資料を検索すれば、「〇年〇月〇日、渋沢栄一はどこにいて、誰に会ったか」がほぼ正確に分かります。例えば、昭和三年五月二日を見れば、「学士会館で感謝状を贈呈された」という記録が出てきます。

③実業史への想い~伝記を超える資料総覧、実業史博物館にむけて

渋沢敬三は文書史料だけでなく、郷土玩具、漁具、生活用具などの民俗学の資料も収集していました。さらに日本の殖産興業の展開を示す実業資料、経済資料(実業錦絵、商業道具、職工や産物の絵や写真など)も、大量にしかも系統的に収集しました。これらは現在、国立民族学博物館と国文学研究資料館に分けて収蔵されています。こうした資料の収集は敬三の死で中断しましたが、それぞれの博物館と資料館が引き継ぎ、今に至ります。渋沢敬三と竜門社の人々がこれらの膨大な史資料を収集し後世に残したことは、大変な偉業です。私たちは彼らの努力と成果に心から敬意を表し、十分に活用し、研究に生かしていかなければなりません。

アーカイブズは、ただ史料を集めればいいというものではありません。「どのような史料を集め、どのように整理し、後世の人々が利用しやすいよう編纂にどんな工夫を凝らすか」によって価値が決まります。

渋沢栄一という偉大な人物を、どのように継承し、今後の経済・社会・文化に生かしていくかが、私たちに課せられた課題です。私は渋沢栄一記念財団の理事長として、アーカイブズにまとめられた栄一の遺産を、多くの人に引き継いでもらいたいと願っています。

三.「近代日本経済の父」は何を作ったか

①基幹産業の構築~五百社の立ち上げ

a.モノとカネの流れ

ここからは渋沢栄一の業績の一部を簡単に紹介します。渋沢栄一は「日本資本主義の父」と言われますが、彼自身は「資本主義」という言葉を使用しておりませんので、私たちは「近代日本経済の父」と言い直すことにしています。

栄一は明治初期から銀行、保険、陸海運、物流など、日本近代の基幹産業を構築し、五百もの会社の設立と運営に関わったと言われています。ト

最も良く知られているのは、第一国立銀行です。図3は創生期の建物で、日本橋兜町にありました。「国立銀行」という名前ですが、単に「国の法律に則って設立された」という意味合いで、実際は民間銀行です。一八七三(明治六)年、渋沢が提唱し、三井組や小野組などの両替商が資金を拠出して設立されました。日本で最初の銀行です。

かつて江戸時代、両替商が銀行機能を果たしていました。ただし、両替商は一〇〇%自己資金を元に、両替の手数料で稼いでいました。しかし、銀行は自己資金だけでなく、投資家に株式を売って集めた資本金や、個人から低利で集めた預金を元に、企業に資金を貸し出して運営します。企業は借りた資金を事業に投資し、利益を出すと元金に利息をつけて銀行に返します。銀行は預金に利息をつけるので、預金者も儲かります。投資家も配当や株価上昇の形で儲かります。銀行はこのようにして資金を収集し(渋沢は合本と名付けています)、これを回転させて経済全体を潤していきました。

その意味で、第一国立銀行の設立は日本の金融だけでなく、あらゆる企業活動、産業活動の起動地点となりました。国立銀行はこの後、第百五十三まで設立されます。この銀行制度は渋沢が幕末に徳川昭武の使節団の一員としてパリ万博を訪問した時に学んだもので、第一国立銀行はそれを日本に移植する最初の試みでした。

渋沢は資本に加えて、物流の整備に取りかかります。モノとカネの流れを作ったことは、日本の近代経済に対する渋沢の大きな貢献です。

図3 第一国立銀行(創生期)(国立国会図書館蔵)

図3 第一国立銀行(創生期)(国立国会図書館蔵)

b.新興産業の導入:製紙、紡織、窯業……

渋沢は最初、明治新政府に役人として参画していましたが、一八七三(明治六)年、退職して民間に下ると、二度と役人に戻ることはありませんでした。退職した年、渋沢が第一国立銀行と共に設立した最初の会社は、抄紙会社(後の王子製紙)です。

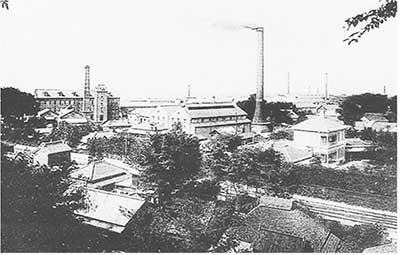

当時の日本では和紙生産が高度に発達していましたが、渋沢は、洋紙産業が日本に定着することも必要だと考えました。ヨーロッパを訪問した時、洋紙が定着しなければ紙幣の印刷も簿記もできず、近代産業が成り立たないと痛感したのです。渋沢は友人たちに声をかけ、現在のJR王子駅そばに製紙工場を建設しました。図4は、一九一一(明治四十四)年以前の製紙工場です。高い煙突から煙が出ています。これが公害問題を引き起こすのは、後のことです。

渋沢は紡織業や窯業なども興しました。窯業はそれまで日本にはなかったセメント産業を含んでいます。これらの新興産業は、この後、日本の近代産業の発展に大きく貢献していきました。

図4 王子製紙株式会社1911(明治44)年以前(渋沢栄一記念財団蔵)

図4 王子製紙株式会社1911(明治44)年以前(渋沢栄一記念財団蔵)

c.公益のインフラ: ガス、電力、鉄道…

明治十年代から二十年代にかけ、渋沢は電力、ガス、鉄道などのインフラ産業の勃興に着手しました。

東京ガスは、東京府瓦斯局の事業として始まりましたが、一八八五(明治十八)年、渋沢とその友人たちに払い下げられ、東京瓦斯会社が設立されました。

d.希薄な関わり: 国益(軍事)、流通(貿易)、資源(農水産、鉱業)……

渋沢は明治初期から昭和初期まで、日本経済の中心で大活躍しましたが、極めて希薄な関わりしかもたなかった業種もあります。

一つは、軍需産業です。一八七一(明治四)年、小石川の水戸藩跡地に官営工廠が建設され、小銃や弾薬類の製造が始まりました。現在、東京ドームなどがある場所です。この工廠は陸軍の施設で、一九三三(昭和八)年に小倉に移転するまで「東京砲兵工廠」などの名称で呼ばれました。日本の軍需産業はこのように国が担い、やがて三井や三菱などの財閥や日産などの新興財閥が関わるようになりましたが、渋沢はこれにはほぼ関係しませんでした。

現在、総合商社が担っているような大規模交易や、農水産や鉱業などの資源産業についても、渋沢は関係は希薄でした。理由は様々に想像が可能ですが、しかとは知れません。渋沢が関わらなかった業種から、逆に彼の意図が読み取れるかもしれません。もっとも「渋沢は平和主義者だったから武器産業に関わらなかった」と論じる人もいますが、それほど明確な考えが知れる資料は見当たりませんが。

②商工会議所の思想:自立する産業世界

a.官と民、独占と競争、調整と連携

渋沢のもう一つの大きな功績が、一八七八(明治十一)年、東京商法会議所(現・東京商工会議所)を設立したことです。図5は二重橋前に建っていた初代の建物です。今のビルが建っているのと同じ場所です。

図5 東京商工会議所 1890(明治23)年(渋沢栄一記念財団蔵)

図5 東京商工会議所 1890(明治23)年(渋沢栄一記念財団蔵)

明治六年に官を辞して民間の実業家として活動を始めた渋沢は、以後、国家による産業政策の企画立案に関わることはほぼありませんでした。彼は官ではなく、民の様々な場で活躍することを志したのです。

彼の念頭にあったのは、「ズルや妨害や独占を排し、正々堂々と競争することは社会の利益を生む」という考えです。渋沢は、「激しい競争は時に軋轢を生むが、日本の産業界はそれによって鍛えられ、国力は増強する」と繰り返し主張しました。

その調整の場として設立したのが、東京商工会議所でした。渋沢は、この会議所は実業家が集まり、情報を交換し、紛糾する問題について相談・調整・連携し、解決を図る場である。今後、各地方に支部を建設し、地域を超えて連携し成果を生み出し、産業界の自立に繋げていきたいと語っています。

渋沢は商工会議所での議論を通じて実業界の世論を形成し、自らの責任で産業政策を立案していくことを目指しました。商工会議所は今も民の立場から社会に発言し、大きな影響力を及ぼしています。

b.経済道徳の強調:『論語と算盤』まで

渋沢は現役時代も引退後も、同じことを言い続けました。それが「経済には道徳が必要だ」という主張で、「道徳経済合一説」とでも言えるでしょう。彼の晩年の著作、『論語と算盤』のタイトルが象徴しています。

渋沢はあらまし、つぎのように主張します。各人が個々別々に利潤を上げ、経済力をつけていけば、最終的に国力は増強し、国全体が繁栄する。ただし、道徳を無視してはいけない。道徳に則り、信用を獲得し、公正な競争をしてこそ、日本経済は健全に成長していく。そのように、繰り返し述べました。

『論語と算盤』は晩年に書かれたものなので、必ずしも一生を通じてこの本の通りに主張していた訳ではないようです。しかし、渋沢の精神は若い頃から九十一歳で亡くなるまで一貫して、「道徳が経済活動を支え、経済活動が道徳を支える」というものでした。

「経済が道徳を支える」という考えは異様に感じるかもしれませんが、渋沢は若い時から強調しています。幕末、若き日の渋沢が出会った武士階級は、武士道をふりかざして金銭を蔑視し、経済力もないのに空威張りしていました。渋沢はそんな空疎な武士の道徳を嫌います。「道徳は、経済活動で得られる様々な成果によって支えられている」と考えたのです。

『論語と算盤』の原著は漢文調の上に旧字で書かれているので難解ですが、現代語訳もあるので、是非一度手に取ってみてください。彼の長い人生を支えた経済と道徳という二つの柱の持つ意味が、肉声で伝わってきます。

四.社会事業への熱情

①慈善と福祉のスタンス

近年、注目されているのは、渋沢が膨大な数の社会事業に関わったことです。その数およそ五百と言われています。特に熱心に関わったのが慈善事業です。

一例が東京養育院です。これは孤児、路上生活者、障碍者などを収容する日本初の公立の救貧施設で、渋沢は初代院長を務めました。渋沢はどんなに多忙でも月に一度、必ず東京養育院を訪れ、子供たちに人形やお菓子を配っていたそうです。

東京養育院の源流は、一七九一(寛政三)年、老中、松平定信が寛政の改革に際して定めた江戸の貧民救済のための積立金です。明治初期、この積立金を元に東京府が建設したのが東京養育院でした。渋沢は若き日にこの積立金の管理を任されたことから養育院に関わることになり、中心になって活躍し、結局、晩年まで六十年にわたって力を注ぎました。「私の一生を通しての最大の連続した仕事は、東京養育院の運営だ」と語っています。東京養育院は現在、東京都健康長寿医療センターと名を変えて、今も渋沢の銅像を守っています。

渋沢は、結核、ハンセン病などの難病の治療と克服にも尽力しました。東京慈恵会、日本赤十字社、聖路加病院などの医療機関の設立と支援にも携わりました。こうした事業は、栄一が幕末にパリを訪問した時、様々な公設の慈善事業を見たことが契機になったと思います。

②文化としての産業

ホテル、観光、劇場などの文化産業は、明治になって日本に導入されたと言っても過言ではありません。

一八九〇(明治二十三)年、帝国ホテルが鹿鳴館の隣に建設されました。その後、数回建て直されましたが、今も同じ場所に建っています。渋沢は設立前も開業後も一貫して支援を続けました。「外国からの賓客を丁寧にもてなせば、彼らは帰国後、一生日本を懐かしく思い出す。それは日本経済にも外交にもプラスに働く」という考えがあったのでしょう。

一九一一(明治四十四)年には渋沢らが発起人となって帝国劇場が開業し、一九一二(明治四十五)年には、ジャパン・ツーリスト・ビューロー(日本交通公社の前身)が設立されました。今日も「文化こそが産業の最も重要なモチーフだ」と言われますが、既に百年前に渋沢たちが力強く宣言していました。渋沢はまた、これからの日本には高等教育が必要だ。特に女子教育が不可欠だと考え、一橋大学、日本女子大学をはじめとする数多くの学校を設立しました。

五.ノーベル賞候補か?

あまり広く知られていませんが、渋沢は一九二六年と一九二七年の二度にわたり、ノーベル平和賞の候補になりました。推薦されたのは、以下に述べる諸活動によるものですが、残念ながら、受賞は実現しませんでした。

①アルメニア難民救済(一九二二年)

一九二二年、あるアメリカ人が渋沢を訪問し、アルメニア人救済を訴えました。十九世紀末から第一次世界大戦後にかけて、オスマン帝国領内では数百万人のアルメニア人が迫害され、国外に強制移住させられ、多くの犠牲者が出たと伝えられています。

この話を聞いた渋沢は、「何故もっと早く私のところに来なかった? アルメニア人がキリスト教徒だから、仏教徒は助けないとでも思ったのか? 困窮する人々を助けるのは、私たちの務めではないか」と言って、その場で多額の寄付をしました。さらにアルメニア人救済委員会を設立し、自ら先頭に立って募金活動を行い、集まった二万円をアメリカの慈善団体に送金しました。これによって多くのアルメニア難民が救済されました。

日本人が難民問題の存在を知ったのも、国際人道支援を行ったのも、じつはこの時が初めてでした。しかし、この人道支援は長らく知られていませんでした。

七月の今、アルメニア共和国のサルキシャン大統領が五輪開会式に出席するため、来日しています。大統領は、渋沢栄一記念財団に来られ、百年前の栄一の人道支援を称え、メダルを贈呈されるそうです。渋沢のひ孫の渋沢雅英・前理事長が受け取る予定です。

②国際連盟と軍縮問題

第一次大戦は多くの人々にとって、国際平和について真剣に考える最初の機会となりました。当時、アメリカでは日本移民排斥運動が激化していたので、これにどう対応するかが難題でした。

渋沢は日本社会のリーダーとして先頭に立ってこの問題に取り組みました。その一環として国際連盟の仲介を支持し、「国際平和は、国の繁栄と経済の繁栄に必要不可欠」と語りました。

③日米民間外交と人形親善交流の成果

渋沢は日本の各界の名士たちを連れて何度も訪米し、アメリカの名士たちとの親交を深め、民間の立場から日米親善に尽くしました。しかし一九二四(大正十三)年、排日移民法が制定されました。

一九二七(昭和二)年、日米関係の悪化を憂うるアメリカ人宣教師が「日米親善のために日米の子供たちが人形を贈りあってはどうか」と提案しました。アメリカから日本の子供たちへ約一万二千体の人形が贈られてきました。返礼として、日本は約百五十体の日本人形を制作し、アメリカの子供たちに贈りました。これは「人形親善交流」と呼ばれています。当時八十七歳の渋沢は先頭に立って奔走しました(図6)。童謡『青い眼の人形』(作詞・野口雨情、作曲・本居長世)は、これに先行したものですが、雰囲気に沿っています。結果的にのちの日米開戦を防ぐことはできませんでしたが、意味のある活動だったと思います。四年後の一九三一(昭和六)年、栄一は九十一歳で世を去りました。

二〇二四年、一万円札の肖像デザインが福沢諭吉から渋沢栄一へ変更されます。「福沢」から「渋沢」へという象徴的な転換です。これまでは紙幣を元にして日本社会の近代化に対して福沢諭吉が持った意味が論じられてきましたが、これからは渋沢栄一が日本近代社会に対して持った様々な意味を咀嚼し直す時が来るのかもしれません。

図6 渋沢栄一と青い目の人形(渋沢栄一記念財団蔵)

図6 渋沢栄一と青い目の人形(渋沢栄一記念財団蔵)

(渋沢栄一記念財団理事長、東京大学名誉教授、東大・文修・文・昭40)

(本稿は令和3年7月21日午餐会における講演の要旨であります)