学士会アーカイブス

青カビから発見されたもう一つの奇跡の薬「スタチン」 遠藤 章No.861(平成18年11月)

青カビから発見されたもう一つの奇跡の薬「スタチン」

遠藤 章

(バイオファーム研究所長・東京農工大学名誉教授)

No.861(平成18年11月)号

コレステロールは生体のあらゆる組織にとって不可欠な物質であるが、欧米先進諸国では全死亡者の三分の一以上を占める冠動脈疾患(心筋梗塞などの心疾患)の元凶でもある。わが国でも、死亡者数が冠動脈疾患は悪性新生物(ガン)に次いで二位の座を占め、これに三位の脳血管疾患(脳卒中)を加えた血管障害性(循環器)疾患は死亡者数でガンに匹敵する。

心臓を囲む冠(状)動脈は、心筋に血液を供給する重要な血管であるが、(粥状)動脈硬化によって狭窄すると、心筋への血液供給が低下する。狭窄が進み冠動脈が血栓で閉塞すると、血液の供給が停止して心筋梗塞の発作を起こし、重いケースでは死を招く。一九六〇年代初めまでに、血中コレステロールが高いと冠動脈疾患に罹りやすいことが疫学調査、実験医学および遺伝学で明らかにされていた。これを受けて、一九六〇年代に数種の脂質低下剤が開発されたが、どれも薬効が不十分な上に、安全性にも問題があった。

筆者らは二年間に六〇〇〇株の微生物を調べて、一九七三年に青カビからスタチン一号となる「コンパクチン」を「新薬の種」として発見した。それから一四年後の一九八七年以降、世界で七種のスタチンが商業化され、現在では三〇〇〇万人以上の患者に毎日用いられている。二〇〇五年には、スタチン製剤の年間総売上高が二五〇億ドル(約三兆円)に達した。この小文ではスタチン開発史の概略を紹介する。

コレステロールとの出会い

筆者は東北地方の山村の生まれで、少年時代から身近なキノコとカビに興味を持った。キノコではヒトには無害で美味しいのに、ハエを殺すハエトリシメジに特に興味があった。麹づくりに用いる麹菌、みかんに生える青カビと稲作の強敵イモチ菌などのカビもよく目にした。農業技師を目指して入学した東北大学農学部では、青カビからペニシリンを発見したA・フレミングの伝記に感銘して、微生物を医薬、農薬と食品の製造に利用する「応用微生物学」に興味が変わった。卒業後入社した三共(株)では、希望したハエトリシメジの殺ハエ成分の開発研究はできなかったが、カビとキノコからワインと果汁の製造に用いる酵素「ペクチナーゼ」を発見し、入社二年後(一九五九年)に商業化に成功した。その後数年間はペクチナーゼの生化学研究を続けて、学位取得と海外留学に備えた。

一九六六―六八年の二年間留学したA・アインシュタイン医科大学(ニューヨーク)では、リン脂質と細菌酵素の関係を研究したが、以前から興味があったコレステロールのことを勉強する機会にも恵まれた。当時、米国では冠動脈疾患による年間死亡者が六〇―八〇万人に達し、冠動脈疾患の予備軍である高コレステロール血症患者は一〇〇〇万人を超すと言われた。実験動物と違い、コレステロールの吸収率が低いヒトでは、必要なコレステロールの大半が常時肝臓で合成されることが知られていたことから、筆者は「コレステロール合成阻害剤は既存のコレステロール吸収阻害剤を凌駕する脂質低下剤になる」と考え、さらに一〇年近い微生物との付き合い経験から、「カビとキノコの中には、他の微生物との生存競争に打ち勝つための武器として、コレステロール合成阻害物質をつくるものが存在する」とする大胆とも言える予測を立てた。

青カビからコンパクチンを発見

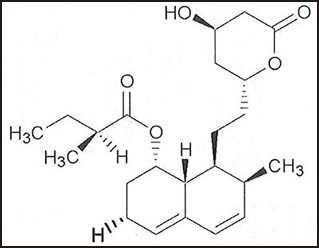

帰国後、ラット肝臓の酵素(約三〇種類の酵素を含む)を用いて試験管中でコレステロールを合成する実験方法を構築し、七一年春に三共発酵研究所でカビとキノコ(の培養液)からコレステロール合成阻害物質を探す研究を開始した。二年間で数千株のカビとキノコを調べても目的の阻害剤を発見できないときは、研究を打ち切る考えであったが、二年を少し過ぎた頃に、青カビの一株(ぺニシリウム・シトリナム)からスタチン一号となる「ML-236B」(以後『コンパクチン』と呼ぶ)を発見できた。当初はコンパクチンの生産量が極端に少なかったために、抽出・純化は困難を極めた。高速液体クロマト(HPLC)装置が未だ普及していない時代だったので、溶媒抽出、シリカゲルとフロリシルを用いるクロマトグラフィーを組み合わせ、さらに培養方法に改良を加えて活性物質の生産量を数十倍に上げ、七三年夏に培養液三〇〇リットルから活性物質を二四〇㎎純化することに成功した。同年秋にX線解析でコンパクチンの構造を特定したが、構造の一部がHMG-CoA(コレステロール合成の律速酵素『HMG-CoA還元酵素』の基質)の『HMG』部と酷似していることが分かった(青カビの写真と図1)。この事実から予測されるように、コンパクチンはHMG-CoA還元酵素に強い親和性を示し、同酵素を競合阻害する理想的な自然からの贈りものであった。

コンパクチン(ML-236B)をつくる青カビ

図1 コンパクチンの構造

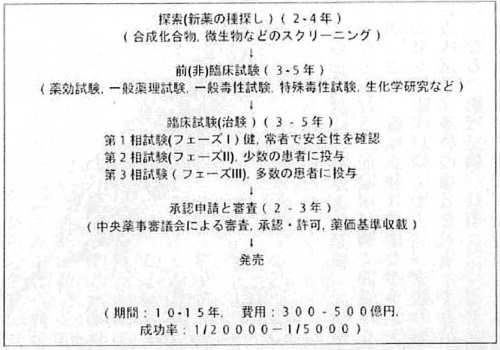

図2 新薬の開発プロセス

ラットには効かなかったが

新薬の開発は多数の合成化合物、動植物成分、微生物などから「新薬の種」を探すスクリーニングに始まり、新薬の種がみつかれば、以後前(非)臨床試験、臨床試験、新薬製造承認申請、認可、発売と続く(図2)。前臨床試験では実験動物(マウス、ラット、イヌ、サルなど)を用いて、一般毒性試験、特殊毒性試験、一般薬理試験、薬効試験などを行う。前臨床試験で問題がなければ、臨床試験へ進む。臨床試験は健康なボランティアを対象とする第一相臨床試験に始まり、少数の患者で行う第二相臨床試験、多数の患者を対象とする第三相臨床試験からなる。臨床試験、長期(慢性)毒性試験と発ガン性試験などをクリアーし、経済性、原体製造と製剤化にも問題がなければ、厚生労働省に新薬の製造承認申請を行い、審査を受ける。審査を通過して承認されれば、薬価基準に収載されて、発売(上市)される。当時、新薬の開発には一〇―一七年の年月と二〇〇から三〇〇億円の開発費がかかるとされた(現在では一〇〇〇億円かかるとも言われる)。

七四年二月、三共中央研究所でコンパクチンを(健常)ラットで評価してもらったが、血清コレステロールが下がらず、見込みがないとして、研究が打ち切られた。「ラットに効けばヒトにも効く、ラットに効かないものはヒトにも効かない」が当時世界中の常識であったが、これに疑問を感じた筆者らは二年間ラットに効かない原因を追究して、ラットには無効でも血中コレステロール値が異常な(高い)動物モデルと血中コレステロールが高い患者にはコンパクチンが効く可能性があるとの感触を得るに至った。

七六年一月、帰宅途中に立ち寄った、JR山手線大崎駅近くにある行きつけの小料理屋で、ニワトリ(産卵鶏)で病理研究中の北野訓敏(中央研の研究者)と偶然会ったのが縁で、ニワトリでコンパクチンを評価する実験が可能になった。大量のコレステロールを含む卵を毎日産むニワトリは血中コレステロールが高く、コンパクチンが効くだろう、効かなくても卵のコレステロールぐらいは下がるだろう、と予測して始めた実験であったが、血漿コレステロールは二週間後に三四%、一ヵ月後(同年四月半ば)には四四%も下がったのである。同年夏にはイヌで、さらに同年末にはサルでもコンパクチンの劇的な効果が認められた。

筆者らとは別に、ビーチャム社(現グラクソ・スミスクライン社)の研究者たちは、ML-236Bの発見と前後して、別の青カビ(ぺニシリウム・ブレビコンパクタム)から同じ物質を発見し、「コンパクチン」と命名して発表した。ところが、コンパクチンがニワトリ、イヌ、サルにはよく効くという筆者らの論文を無視して、ラットに効かないことを理由に、コンパクチンの開発を進めなかった(筆者たちにとっては幸いなことであったが)。ラットに効かないものは薬にならないと、かたくなに信じていたのである。

度重なる危機

七六年夏にコンパクチンの本格的な開発がスタートしたが、翌七七年四月にはラットの中期毒性試験(五週間投与)で、高投与群(500mg/kg以上)の肝細胞に毒性が認められたとして、開発が再度暗礁に乗り上げた。同年五月には、テキサス大学のJ・ゴールドスタインが「重症患者二名をコンパクチンで治療したいので結晶を送って欲しい」と依頼してきた。ゴールドスタインと共同研究者のM・ブラウン(二人は八五年にノーベル生理学・医学賞を受賞)がコンパクチンの有効性と安全性を立証すれば、肝毒性問題を克服できると期待したが、一部の反対で計画を断念した。同年秋には、山本章(当時、阪大医)からも同様の依頼があった。コンパクチンを救う最後のチャンスと見て、山本の治験に賭けた。七八年二月から半年間行った山本の治験で、コンパクチンが重症患者の総コレステロールを三〇%前後下げ、しかも重篤な副作用が見られないことが分かった。これを受けて、同年一一月には第一相臨床試験が始まった(筆者は同年末に三共を退職し、農工大学に移籍)。翌七九年夏からの第二相臨床試験では、コンパクチンの劇的な薬効と優れた安全性が示された。

順風満帆の開発が突如中止されたのは八〇年八月半ばであった。イヌの長期毒性試験で発ガン性が認められたからだとの噂が飛んだが、発ガン性が事実かどうか、真相は未だに不明である。何れにしても、コンパクチンの最高投与量を途方もない200mg/kgにせずに、筆者が主張した20mg/kgにするか(その後開発したプラバスタチンの最高投与量は25mg/kgであった)、最高投与量が200mg/kgであっても、途中で投与期間を一〇四週間に延長せずに、当初計画した五二週間にしていれば避けられた筈の、不用意な事故であった。

強力なライバル

一九七六年夏、三共は米国のメルク社と「秘密保持契約」を交わし、七八年秋までコンパクチンの実験データと結晶を提供していたので、両社が提携してコンパクチンを共同開発するものと期待していた。ところが、海外企業との付き合い方を知っていればこうはならなかったであろうが、この契約ではメルクが三共から入手した実験データと結晶を利用して独自にコレステロール合成阻害剤を探すことも、メルクで発見した阻害剤の権利をメルクが独占することも禁止していなかった。この抜け穴を突いたのか、メルクは七八年一一月に麹カビの仲間(アスペルギルス・テレウス)からコンパクチンにメチル基が一個ついた二番目のスタチン「ロバスタチン」を発見し、八〇年春には第一相臨床試験に進んでいた。しかし、同年秋にはコンパクチンの開発中止を知って、ロバスタチンの臨床開発を中止した。ロバスタチンの発見と前後して、筆者も農工大学で別のカビ(モナスカス・ルーバー)から同じ物質(モナコリンKと命名)を発見し、委託研究費(三五〇〇万円)と引き換えに、特許の権利を三共に譲渡していた。

スタチンが絶望視されていた八一年秋、馬渕宏たち(金沢大医)は七名の重症患者を半年間コンパクチンで治療した、優れた治験成績を米国の有名な医学誌(MEJM)に発表した。八二年、これに触発された米国の医師たちがロバスタチンで重症患者を治療して、馬渕らの成績を再現した。これを受けてメルクは、八四年にロバスタチンの臨床開発を再開し、八七年九月には早くもFDAの新薬承認を得て、商業化スタチン第一号として上市した。ロバスタチンの開発は米国など一部の国に限られたが、これは、他の多くの国で成立したモナコリンK(すなわちロバスタチン)の特許の権利を筆者が三共に譲渡していたからである。

史上最大の医薬

三共はコンパクチンを八四年に上市する計画であったが、前述の事件後にプラバスタチンに切り替え、ロバスタチンの発売から二年後の八九年に発売した。同じ頃、メルクはロバスタチンにメチル基を一個つけた「シンバスタチン」を二番手として上市した。その後、合成スタチンの開発が世界的に展開され、これまでにフルバスタチン、アトルバスタチン、ロスバスタチン、ピタバスタチンの四種が商業化された。

薬物療法で血中コレステロールを下げるのは、冠動脈疾患を予防するためである。したがって、スタチンが薬効と安全性に優れた脂質低下剤であるというだけでは不十分で、スタチンでコレステロールを有意に下げた結果、冠動脈疾患の発症率と死亡率が有意に低下することを立証しなければ、スタチン療法の目的を逹成したことにはならない。

一九九〇年代半ば以降に行われた、五万人の患者を対象にした七つの大規模臨床試験の成績から、スタチン治療によってLDLコレステロールが二五―三五%、冠動脈疾患の発症率が二五―三〇%、総死亡率が三〇%それぞれ低下することが立証された。それに加え、当初は予想されていなかったが、脳卒中の発症率も二五―三〇%減少することが示された。スタチンで治療中の患者は世界中で三千万人を超している。

スタチンは医薬品市場でも歴史的な業績を上げている。〇五年には、スタチン製剤(七品目)の年間売上高が二五〇億米ドル(二兆九〇〇〇億円)に達し、世界の医療用医薬品売上げベストテンの一位(アトルバスタチン、ファイザー)と八位(シンバスタチン、メルク)をスタチンが占めた。なかでも、二位の抗血小板薬・プラビックス(五九億ドル、BMS社)に二倍以上の大差をつけたアトルバスタチン(一二九億ドル=一兆五〇〇〇億円)は一品目で、わが国トップの武田薬品工業の全売上高(八五・三億ドル)をはるかに凌ぐ、史上最大の超大型医薬品になった。

なお、スタチン開発の詳細については下記参考文献(1、2、3)をお読みいただければ幸いである。

- 参考文献

- (1)遠藤章:自然からの贈りもの―史上最大の新薬誕生(メデイカルレビュー社 二〇〇六年四月)

- (2)遠藤章:新薬スタチンの発見―コレステロールに挑む(岩波書店 二〇〇六年九月)

- (3)Endo A:The discovery and development of HMG-CoA reductase inhibitors, Journal of Lipid Research, Vol.33, No.11, pp.1569-1582(1992)

(バイオファーム研究所長・東京農工大学名誉教授・東北大・農博・農・昭32)