| いわゆる「古代オリエント美術」に対する一考察 |

三笠宮 崇仁親王

(中近東文化センター総裁・東京藝術大学客員教授) |

No.836(平成14年7月)号 |

はじめに

われわれは「古代」という言葉の中に、なにかしらロマンティックなものを感じることがあります。さらに「古代美術」となりますと、いっそうその感を深くします。

第二次世界大戦以後、日本でも各種の展覧会が開催されました。そのものずばりの「古代オリエント美術展」を始めとして、地域ごとの「古代エジプト美術展」「古代ペルシア美術展」等が、新聞社などの主催で行われ盛況を極めましたので、ご覧になった方も多いと思います。私はそういう「古代美術展」という表現に疑問を感じております。そもそも「美術とは何ぞや」ということがまず問題ですが、今日はそのことは措くとして、上述の事実は、「古代美術」というものが独立して存在したことを、観念的にせよ、世間一般が容認していることを物語っています。しかし、私は今日まで古代オリエント史を専攻してみて、「古代美術」なるものを「古代文化」の中から抽出することは不可能であると感じております。本日の演題に「いわゆる」をつけたのは、そういう批判的ニュアンスを込めてのことであります。

今日われわれは、ある個人を指して、彼は政治家だとか、あの人は宗教家だとか、あるいは財界人だとか言いますが、それは社会生活において、政治や宗教や経済が明確に分離した存在だと、われわれが理解しているからです。ときには政治家で音楽が好きな方、宗教家でスポーツが上手な方もおられますが、この場合は、職業とはみなさないで、趣味としてわれわれは受け止めていると思います。

とはいうものの、地方に行きますと、神主さんや住職さんが村長を兼ねているところがあるかもしれません。しかし、それは今では特例と言えます。

ところが、古代になればなるほど、そういった職業の分離が明確でなく、未分離があたりまえの現象でした。かつて戦争中に、よく「祭政一致」が叫ばれましたが、それはすでに分離していた祭・政をひとつにまとめようとしたもので、古代においては祭政一致ではなく、祭政未分離でした。

古代メソポタミアのシュメル人の場合を例にとっても、初期の共同体のリーダーは「エンシ」と呼ばれる宗教者でした。日本でも、邪馬台国に卑弥呼という宗教的リーダーがいた時代には国が治まっていたのに、彼女が亡くなると国が乱れたという記録が残っていますから、日本でも古い時代には共同体のリーダーは宗教者だったと思われます。

シュメルに話をもどします。やがて戦争が増えてきますと、宗教者では軍隊の指揮がうまく執れませんので、次第に専門の軍隊指揮官が出現しました。最初、彼は戦時だけ軍隊を指揮し、戦が終わると辞職する制度でした。ところが、戦が絶えず行われるようになると、指揮官の職が永続的になりました。この職は「ルーガル」と呼ばれました。われわれはこれを「王」と訳しています。このようにして、祭政の分離が始まりました。

美術の場合でも、古代にはわれわれが今日考えているような、美術のための美術で生きていく美術家は存在しませんでした。神殿や王宮お抱えの絵師や彫り物師などの職人が、お祭りのために、あるいは王の権威を示すためにいろいろのものをつくったのです。それらを見て、あっさりと「美術」だと思ってしまうのは、早とちりではないかと、私は思います。

これから、かつて「古代オリエント美術展」に並んでいた品物や、「古代美術全集」に堂々と掲載されている逸品の写真をご覧に入れますから、それらがつくられた真の目的は何だったのか、その社会的背景はいかなるものであったかなど、皆様もお考えいただきたいと思います。

人類最古の文明

人類の歴史は、五百万年ないし六百万年前からと言われておりますが、今から一万年位前までは、いわゆる旧石器時代でありまして、人々は狩猟と採集の生活をしていました。それ以後、植物の栽培や小家畜の飼養、つまり農耕牧畜生活が始まります。考古学でいう新石器時代に入ったわけです。その場所はメソポタミアでした。

「メソポタミア」というのはギリシア語で、「メソ」は中間、「ポタモス」は川ですから、「川と川との中間」を意味します。つまり、ティグリス川とユーフラテス川の流域を指します。

その地方に始まった農耕牧畜は、徐々に周辺に伝播していきます。すなわち、東はイラン高原地方から、今日ではパキスタン国に属するインダス川流域、西はシリアから今日トルコ国の領土であるアナトリア方面、南はナイル川流域のエジプト地方へ伝わっていきました。

このようにしてできた農村は、やがて商業の発達に伴って、都市に発展していきます。その時期は、紀元前三五〇〇年頃、つまり、今から五千五百年ほど前でした。

学者によって定義が違いますが、私は「都市で栄えた比較的高度の文化」を「文明」と呼ぶことにしております。というのは、文化はcultureの和訳ですから、agricultureのように農業と関係がありますが、文明はcivilizationの和訳です。その語頭にあるcivi-はラテン語の「都市」に関係ある語に由来しますので、文明は都市で発達した高度の文化を指すときに用いております。

さて、メソポタミア、ことにその南部にはいくつかの都市が生まれました。その性格はわれわれの考えている国家に近いものでありましたから、都市国家(以下、市国と略称)と呼んでおります。それらの市国が互いに覇権を争った時代を、初期王朝時代と名づけています(年表参照)。

それらの市国の大部分はシュメル人のものでしたが、一部にはセム語族のものもありました。時代が下ると、セム系のアッカド人が王国を建てました。初期王朝時代の市国はいわば点の支配でしたが、アッカド王朝は面の支配だったので、領域国家とも呼ばれます。

ところが、シュメル人が再び勢力を盛り返してメソポタミア南部の支配権を握ります。それがウル第三王朝でした。しかし、シュメル人の支配はそれが最後で、その後はセム系の諸民族が勢力を握ります。最初はアムル人が、バビロン第一王朝を建てました。この王朝で、世界最古の「ハンムラビ法典」が編纂されました。

他方、メソポタミアの北部にはセム系のアッシリアが国を建てました(古アッシリア王国)。その後、紀元前一五九五年にバビロン第一王朝が滅びると、アッシリアの勢力は増大します(中期アッシリア王国)。その後一時衰えたアッシリアも、アッシュル・ナシルパル二世(前八八三─八五九年)以後の諸王の征服によって領土を拡張し、アッシリア帝国とさえ呼ばれるようになります。

彼らはもともとアッシュール神を奉じて建国したので、首都も同名でしたが、やがて王たちはニムルド、ニネヴェ、コルサバードなどの新都を次々に建設しました。本日はそれらの遺跡から出土したものをご紹介しながら話しを進めていきたいと思います。

古代史観察の要訣

古代の歴史を観察する場合に一番大切なことは、先ず現代の生活を忘れ、古代人になりきって当時の生活状態に思いを馳せることだと思います。

古代では着るものも食べるものも極めて貧弱でしたし、もちろん電気や水道もありません。昼間はまだしも、日が落ちると真っ暗闇になるし、急に気温が下がります。今日でも、中近東地方では、昼夜の温度差が二~三〇度もあります。しかも夜行性の動物が徘徊します。病気になっても薬はありません。そういう環境のもとに、われわれの祖先は狩猟・採集や原始的な農耕・牧畜によって、かろうじて生きながらえてきました。

農作物は天候気象に敏感ですし、害虫による被害も多いし、家畜の飼料もその影響を受けます。家畜を襲う肉食獣も横行していました。特にティグリス川は毎年春先になると、水源地方の雪解け水によって氾濫しました。麦の収穫期と重なると、被害は甚大でした。旧約聖書に「ノアの洪水物語」(創世記六~九章)がありますが、これはシュメル人が書き残した物語がパレスティナまで伝えられたものです。

このような厳しい環境のもとで生活する人々は、朝から晩まで心の休まるときがなかったに違いありません。このような生活にロマンがあったとはとても思えません。むしろ、彼らは四六時中、恐怖に慄いていたのではないでしょうか。

恐怖心がもたらしたもの

上述のごとき生活の中で、人々の心に芽生えたものは何でありましょうか。それは恐怖の対象物を寄せつけない方策とか、それから逃避する方法、あるいは毒をもって毒を制する考案などであったかと思われます。さらに恐怖の対象物が、人々の心の中で畏敬の対象に転換されたことも考えられます。このようにして、以下述べるように、猛獣や猛禽が神として、あるいは神のシンボルとして出現したのだと思われます。古代メソポタミアにおけるその代表は、ライオンとハゲワシでした。

ライオンは草原地帯に住む動物で、昼は寝そべっていることが多いようですが、日暮れになると狩りを始めます。ところが、その主役は雌たちです。亭主関白の雄は、雌たちが捕ってきた獲物を横取りして食べるのです。羨ましい限りです。

ところが上の方を見ると、木の上にはハゲワシが群がって、ライオンが食べ終わるのを待っています。ハゲワシは生きている動物を食べないで、死肉を食べるからです。ライオンが食べ終わると、舞い下りてきてお残りを貪り食います。余談ですが、さらにその廻りをハイエナがうろついているのをよく見かけます。それゆえ、農耕民や牧畜民にとって、これらの動物は恐怖の対象であるとともに、その強力なパワーは畏敬の対象でもあったでしょう。そんなわけで、これらの動物は古代オリエントの各種の遺物に登場します。

* * *

第一図 今から五千年ほど前の円筒印章の印影です。古代オリエントでも、最初はわれわれの用いているのと同じスタンプ式の印章が使われていましたが、メソポタミア南部で発展したウルク文化時代に、円筒印章が発明されました。これは小さな石の円筒の周囲に沈み彫りで図案を刻み、それを粘土板の上に回転させると浮き彫りの連続文様が現れます。スタンプ式の印影よりはるかに人目を引いたので、三千年にわたって用いられましたし、時代と民族によって異なったさまざまなデザインが残されています。

私としては、この写真を見た人の脳裏に浮かぶのは何か、という点に興味があります。たぶん、多くの方はまずこのライオンの描写(デザイン)や掘り方に注目されるでしょう。それは、この印章は美術品だという先入観があるからでしょう。それはそれで結構です。しかし、それだけで終わっては残念です。印章は、いわば所有者の登録商標です。そのデザインの意味は、本人の所属する共同体員全員が暗黙の内に理解できるものでなければなりません。つまり、ライオンと聞けば(を見れば)すぐに彼ら全員が脳裏に描いた何物かがあったはずです。それゆえ、この小さい印章一つ見る場合でも、まず美術(史)的検討から入って宜しいのですが、次には必ず社会心理学的分析をもしていただきたいのです。

第二図 石に彫られたシカを襲うライオンの浮き彫りですが、シカの悲しげな顔が印象的です。当時の人にはシカの気持ちがよく理解できたのでしょう。

第三図 ウルク文化期の石の壺です。祭儀のときに、ワインでも入れて使用したのでしょう。ライオンがウシを後方から襲っている姿が刻まれています。農民たちの絶えざる恐怖を象徴化したものと思われます。

第四図 石灰岩を丸彫りにして、ライオンを人間の姿に表現しています。両者の関係が深かったことを示しているのかもしれません。

第五図 ライオン狩りを表したウルク文化期の石の彫刻です。上の人は槍を、下の人は弓矢を用いています。その人物が何者か定かではありませんが、おそらく共同体の首長で、ライオンを仕留めるほどの武勇を示すことによって、首長の権威を証明したのでしょう。共同体員もそれを見て、彼に服従したと思われます。

メソポタミアにおいては、このような首長のライオン狩りの伝統はアッシリアにおいて最も盛んでありましたが、ペルシア時代にもそれは続いております。アッシリアについては後ほど詳しく申し上げます。

第六図A ここでハゲワシへ話を移します。この写真はシュメル美術の本に載っているもので、「襲撃すべき動物の運命を決めようとしている眼ざしの光は、神殿の入り口を見下ろす鍛銅の大パネルにおいても見事な技量で表されている。(ウバイド出土、前三〇〇〇年紀前半)」と解説されています。しかし、問題はこれからと思います。

第六図B この写真は神殿の入り口全体を示していますが、第六図Aと見比べると受ける雰囲気が全く変わると思います。

さて、この体はハゲワシ頭部はライオンの怪物は、シュメル語で「アンズー」と呼ばれています(以前は「イムドゥグド」とも呼ばれていました)。ここではアンズーは雄シカを押さえていますが、野生のヤギやライオンが描かれる場合もあります。

そうなると、それぞれの動物は何を意味していたかが問題になります。雄シカはニンフルサグ女神、野生のヤギはエンキ神、ライオンはニンギルス神を表しているとの説があります。となると、それらを押さえつけているアンズーは何物かということになりますが、当時シュメルの最高神であった大気神エンリルということになりましょうか。こう考えてくると、問題は宗教学の範囲に入ってまいります。

第七図 シュメル時代にはアンズーはいわば霊鳥でありましたが、時代が下ってセム系の社会になりますと、むしろ怪鳥になってしまいました。すなわち、最高神エンリルの入浴中に、アンズーが「天命の書板」を盗んで逃走したので、軍神ニヌルタがアンズーを退治して、書板を取り戻すという神話が伝えられています。この図は、前九世紀のアッシリアの都ニムルドのニヌルタ神殿にあった浮き彫りです。新アッシリア時代には、この「アンズー退治」を記念した行事さえ行われました。

第八図 一方、ライオンは重要な存在であり続け、神殿や王宮の入り口を守る像が建てられました。この像は前二〇〇〇年紀の初めにつくられたものですが、日本の狛犬に似ています。最近刊行された『狛犬事典』を見ると、古代オリエントから日本に至るまでの守護者としてのライオンの変遷がわかります。

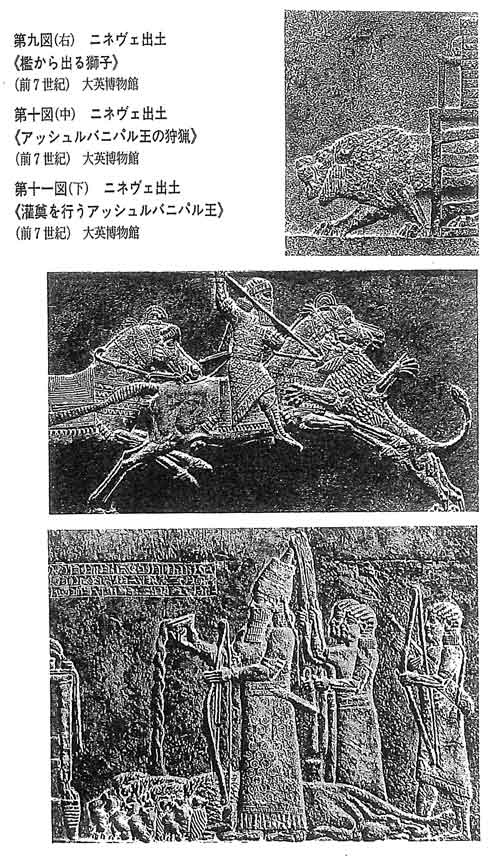

最後に、アッシリア帝国時代における帝王のライオン狩りの祭儀について説明して、本日の話しを終わりたいと思います。ライオン狩りというと、荒野か砂漠で行われるように直感しますが、この場合は、王宮で飼い馴らしているライオン相手なのです。

第九図 いよいよ儀式が始まるので、ライオンが檻から出されます。

第十図 王は馬上から(あるいは兵車上から)ライオンを退治します。

第十一図 倒されたライオンは兵士たちによって神前に運ばれ、王はそれに聖酒を注いで聖別し、儀式が終わるのです。

これら一連の彫刻が王宮の壁面を飾っていたわけですが、その中には、市民が小高い丘の上からライオン狩りを見物して興奮している場面も見られます。つまり、単に帝王の武勇と権威を誇示するばかりでなく、この祭儀を通じて市民もエクスタシー(宗教的恍惚状態)になり、共同体員が心理的に一体となる効果があったのだと思われます。

たいへん大雑把な話しになりましたが、詳しい解説は専門的な論文がありますので、それをお読みいただきたいと思います。

おわりに

今日はいろいろな彫刻をお目にかけましたが、皆様もご覧になって、まず素晴らしい美術だと直感なさったと思います。さらにアッシリアの職人たちの、豪快にしてしかもバランス感覚の優れた彫刻技術にも感心なさったのではありますまいか。それに間違いはありません。それらの品々が美術展覧会に並べられたり、美術全集に載せられるゆえんでありますから……。

しかし、それだけで終わってしまったらつまりません。先ほども申し上げたとおり、これらの彫刻には重大な宗教的・政治的意義が隠されていることまで読み取らないと真の研究とは言えないと思います。重ねて申しますが、これらを「古代美術」で終わらせないで、「古代文化」として取り上げていただきたいのであります。

ついでに申し上げますと、従来「仏教美術展覧会」が、美術館やデパートで開かれております。展示場に飾られた仏像などは、本来寺院の本堂に安置され、それを仰ぐ庶民は随喜の涙を流したはずです。いかに寺院の財政が苦しいとはいえ、崇拝の対象物を簡単に美術と称して展覧会を開くことに疑問をもたれないのでしょうか。

私は、物事を観察する際、表面に惑わされずに深奥まで見届けるように、また「古代美術」という言葉が一人歩きしないように、重ねてお願いしたいと思います。

ご清聴有難うございました。

【参考文献】

アンドレ・パロ、アンドレ・マルロー著、青柳瑞穂・小野山節訳、《人類の美術》シュメール、新潮社、一九六五年。

アンドレ・パロ著、小野山節・中山公男訳、《人類の美術》アッシリア、新潮社、一九六五年。

林武、「美における人類のあかし」、人類の美術サロン(二)所収、新潮社、一九六六年、二~五頁。

渡辺千香子、「新アッシリア時代の獅子飾り図浮彫における空間表現」、古代オリエント博物館紀要(十二)所収。一九九一年、一二九~一六〇頁。

田辺勝美監修、渡辺千香子訳、大英博物館「アッシリア大文明展―芸術と帝国」図録、朝日新聞社文化企画局東京企画部、一九九六年。

岡田明子・小林登志子、「古代メソポタミアの神々―世界最古の『王と神の饗宴』」、集英社、二〇〇〇年。

荒俣宏(文)、大村次郷(写真)「獅子」集英社、二〇〇〇年。

(中近東文化センター総裁・東京藝術大学客員教授)

(本稿は平成14年3月20日午餐会における講演の要旨であります)

|