学士会アーカイブス

神田錦町と学士会館 雨宮 育作 No.709(昭和45年10月)

学神田錦町と学士会館

雨宮 育作

(日本学士院会員・東京大学名誉教授)

No.709(昭和45年10月)号

学士会館が所在する東京神田錦町の敷地一帯は東京大学発祥の地として、又広く日本新時代の教育、学術の淵源の地として大いなる役割を担った地である。

東京大学が現在の名称となるまでには、その制度、校名、及び校舎の敷地には数度の改変が行われた。古く未だ開成学校(南校)と呼ばれた時、明治六年八月に神田錦町に新校舎が落成し、明治天皇の行幸を仰いだ。これが錦町の土地と東京大学とが関係を持つに至ったそもそもの初めである。従って学士会館が現在の敷地に存在する縁由も上述の事情に発端を求めることが出来る。因みに東京医学校(東校)は本郷本富士町に新築されて明治五年にそれに移っているから、これが本郷キャンパスの初めと見ることが出来る。

学士会館が現在建っている錦町の近隣は、近く地下鉄が布設されて新らしくその駅が設けられ、交通の便は加わるべく、会員の会館利用度が増すと考えられる。かかる際に、錦町一帯が旧徳川幕府時代の昔から如何に変遷して来たか、また錦町界隈と東京大学とのつながりは如何なるものであったかを尋ねることも、学士会員にとって多少の興味があるように思える。

云うならばこの地は近世日本の学問の出発地であり、また幼年期をすごした土地でもある。錦町に近い湯島には旧幕時代に江戸学問所(昌平黌)があった、これは当時最高の学問の府であった。今この場所は史蹟として残され、また聖橋の傍には聖堂が高くそびえてその名残を止めている。学士会館の場所錦町は蓋し由緒ある点で湯島に対比さるべきものとも思える。

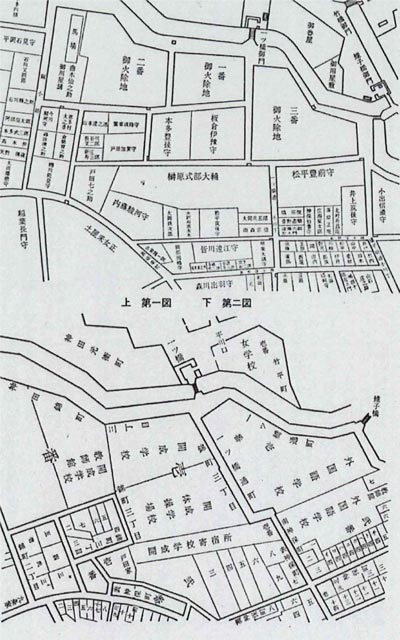

神田錦町は旧く江戸城の本丸に甚だ近く、竹橋及び城の平川口から神田方面に出るのには一ツ橋で堀を渡ってすぐそこであるから、錦町は江戸城にとっては重要なる位置である。図(安政五午歳)に依って知られるように、当時の通路は現在とは曲折の工合に違いはあるが、大体の模様は良く似かよっている。江戸の町並が維新の変革に加うるに、その後の大火や大正十二年の関東大地震、更に第二次世界戦争に依る戦災後に、東京は市区改正が多く行われたのにも拘らず、一ツ橋の周辺はなお旧態を伺い得られる。

第一図に依って維新前旧幕時代の錦町周辺の模様を見ると、一ツ橋外の左右には「御火除地」なる広い空地が設けられていた。即ち適当な土地、面積を選んで防火用地を作ってあったのである。これは今の東京にも大いに学ぶべき事柄ではなかろうか。「火事は江戸の華」と云う語はあるが、そんな呑気なことではなく、昔から火事は非常に恐れられていたのであって、延焼を防ぐための空地を設け置くことを決して怠らなかったのである。

一ツ橋から出て左側(西側)の旧「三番御火除用地」は現在は一橋大学関係の如水会館の敷地及び共立女子大学が所在する場所である。これと相対する右側(東側) は旧「一番御火除地」をおいて、その北の場所は上州安中の藩主板倉伊豫守の上屋敷となっている。板倉家は徳川幕府の中葉以後に此所に屋敷を定め、明治維新までつづいて同所にとどまった。此の場所が即ち丁度我が学士会館の敷地に該当する。かかる重要な場所を学問の府なる開成学校の敷地に当てたのは意あってか否かは別として注意に値する。話は少しく横道に入るが、同志社大学の前身なる同志社の創立者新島襄(一八三三~一八九〇年)はこの板倉屋敷での出生であって、学士会館の敷地内に彼の生誕地を記念する生誕碑が同志社関係者の要請に依って建てられてある。

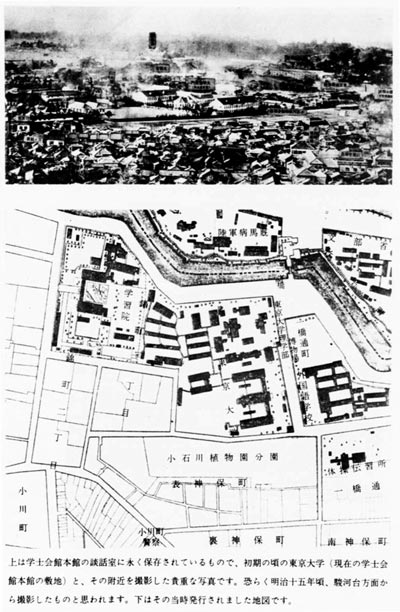

明治六年に東京大学の前身なる開成学校が錦町に設けられたことは既に述べたところであるが、この頃から明治新政府は教育に本腰を入れるようになった。そして錦町一帯は広く教育関係の施設に当てられたことが判る(第二図明治八年及び口絵参照)。即ち開成学校、同体操場、同寄宿舎、同教師館、又外国語学校一番二番、更に学習院、小石川植物園分園も相次いで設けられ、錦町は正に学園町となったのである。

明治十年には東京開成学校と東京医学校とが併合して東京大学と名が改められ、明治十二年には卒業生に学士号を授けることとなった。そこで卒業生即ち学士達の間には学士会を創めたき議が起り、明治十九年にその議が熟して同年七月に正式に学士会が創立された。然し当時まだ人数も少いこととて学士会には事務所と云うほどのものはなく、会場は或いは神田淡路町の万代軒(西洋料理店)、及び淡路亭、又麹町富士見町富士見亭等を必要に応じ使用することにして会合社交に役立てておった。やがて明治二十一年には本郷の帝国大学(此の名称は明治十九年三月以降、又東京大学は昭和二十二年九月以降)の構内古御殿内に学士会の事務所を定めたが、それが移って明治二十四年十月から二十六年十二月までは武辺坂(無縁坂)上なる大学教師館第三番館に、更に又第九番館にと代り、明治三十二年六月に至って一ツ橋の外錦町に東京帝国大学(此の名称は明治三十年六月以降)の附属室を得て学士会の事務所に当てた、これが錦町に学士会がその居所を定めるに至った初めであって、特筆すべき事柄でもある。やがて会員数は漸次に増加し、会館の必要を感ずるに至り、その建設を熱心に唱うる会員も多く、これ等学士達の熱意と努力との結果、大正二年一月には新館木造二階建一〇九坪が建てられたのであって、これが学士会として独自の力で会館を設けた初めである。然し不幸にもこの建築物は翌二月二十日の神田大火の類焼に依って烏有に帰するの災厄にかかった。そして同年の十二月中には焼跡に早くも仮会館木造二階建、建坪一七九坪余が再建されて、翌大正三年一月一日よりその使用を始めることが出来たのである。又大正四年五月には更に約二十坪の増築をも行って、仮会館とは云え、一先ずこれで学士会館としての役に立っておった。

然し、大正十二年九月一日の関東大地震の際にこの仮会館も焼失したので、前後二回火災で会館を失ったことは甚だ残念なことであった。

かく会館を失った学士会は震災後一時しのぎにバラック建にて小なるものを間に合わせに作ったものの不便を感ずることが多く、学士会の役員達の間には会館建設の計画が熱心に進められて、大正十五年には建築技術委員会、建築実行委員会、評議委員の新建築の計画がまとまり、学士会館は是非とも耐震耐火の建築とすることに決し、且つ学士会員の使用に役立てるのにはそれにふさわしい外観、装備を要するとの説も強く、とは云え、それには多大の資金を必要とするの難関があった。それにも拘らず、当時の学士会の役員、建築関係委員は非常の努力と苦心を重ね、且つ又財政上の配慮などにも想像以上のものがあった。そして、有志の寄附及び会員からの醵金によって昭和三年四月末には本会館(現在の旧館と称する南半分の部分)が芽出度く落成したのである。かくして旧開成学校の土地、それは我が国の官立大学の発祥地として本会に最も縁故の深い錦町に近代式耐震耐火鉄骨鉄筋コンクリート五階建(地階一階)建坪三六二坪、延坪一六四〇坪が美しく出来上ったのである。又更にその後昭和十一年六月一日には学士会創立五十周年記念学士会館増築趣意書並に設計図の発表があって、この増築(新館と称する北半分)も昭和十二年夏には完成して現在に至っている。一方学士会は大正十一年五月二十六日に社団法人学士会として登記を完了し、法人組織となった。以上が学士会館の今日に至った経過である。

(日本学士院会員・東京大学名誉教授・東大・農博・大3)