コトシ遺跡の発掘

―アマゾン河の源流に埋れていた新大陸最古の文明― |

|

| 泉 靖一 |

No.675(昭和36年3月)号 |

――おめでとう。とうとうやりましたね。

ハーバード大学のファカルティー・クラブの昼食どき、何時も人類学関係者が集るテーブルに腰をおろして、私の話をきいていたゴールドン・ウィレー教授がたちあがって、手をにぎった。まわりにいたほかの教授たちは、彼のややおおげさな態度におどろいて、

――いったい、どうしたんだ。

とといただした。ウィレー教授は、すわりなおして、私の説明をもとにして、彼の意見をのべはじめた。それまで、てんでんばらばらに話しあっていた人々も、はなしをやめて耳をかたむける。

――東大の今度の発掘は、新大陸における過去15年間の、最大の発見であると、私は確信します。その理由は、まず第1に新大陸においていままで知られている最古の文明よりもさらに古いと層位学的に判断できるものが、アマゾン源流に発見されたこと、第2にそれが太平洋岸の砂漠地帯に起源をもつものではなく、熱帯降雨林からおこったものであることが立証されたことだ。過去30年間の論争に終止符がうたれました。かさねて、私は東京大学隊の調査団におめでとうをいいます。

南アメリカ考古学の権威であると同時に、合衆国のすぐれた考古学者の1人である彼の言葉に、そこに集っていた、ほかの教授連も「おめでとう」をくりかえして、私の手をにぎる。5ヵ月にわたる調査と発掘の疲れが、一時にさあっと消えてしまった。何といっても日本の新大陸研究の伝統は浅く、まだヨーロッパやアメリカの学者と肩をならべて勝負をするところまでたっしていなかった。1958年に東京大学が第1次アンデス地帯学術調査団を派遣した時、私たちは功をあせらずに、広い視野をうることと、今後の問題の核心をつかむことに努力した。そして1960年の第2次調査は、第1次の基礎のうえに立案され、実施された点に強味はあったのではあるが、こうやすやすと南アメリカ考古学における、最も重大な問題の核心にとびこみうるとは思わなかった。しかも2,3の問題については、ただ1回の発掘で非常に明確な回答がでてしまうなどとは、発掘が終了する2週間前まで、予想することさえできなかった。いったい1960年の第2次東京大学アンデス地帯学術調査団が、何を知ろうとしていたのか、また発掘の結果、明かになったのは何かという点について、これからのべてみよう。

○

新大陸における人間の歴史は、旧大陸のそれに比べると、ひじょうに若い。旧大陸にヒト科の動物があらわれるのは、いまからすくなくとも60万年以上まえのことであるが、新大陸では、旧大陸のそれに匹敵するものは全然発見されず、2万年ほど以前になって、はじめて人種(ホモ・サピエンス)があらわれてくる。当時は最後の氷河期のほぼ終末期で、現在のベーリング海峡はまだ陸地であった。おそらく地球上におこった気候の変化にともなって、マンモスやマストドーンのような動物が、アジヤ大陸からアメリカ大陸へと、極北の回廊ぞいに移動し、それらを追って後期旧石器人または中石器人が、いくつかの波をなして、新大陸に移住していった。これらの人々が現在のアメリカ・インディアンの祖先であると考えられている。

気候が温暖になるにつれて、陸上の氷がとけて、海に流れこみ、海水の水位が上昇し、ベーリング海峡ができあがると、旧大陸から新大陸への民族移動は、ほとんど終りをつげてしまう。この時代から新大陸における人間の歴史は、旧大陸の刺激を強くうけることなく、うごきはじめる。旧大陸では、人間の歴史を、その使用していた道具と材料とによって区分する方法が、しばしば用いられてきた。石器時代、青銅器時代、鉄器時代‥‥などがそれである。しかし新大陸にあっては、このような時代区分はあてはまらないので、別の区分が用いられている。

新大陸における初期の石器は、大小さまざまの

尖頭石器

によって代表される。この時代を

石期

[

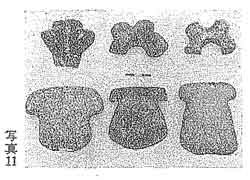

といって、アメリカ大陸全体にわたってさまざまの地方的または年代的特色がみられるが、この文化の中心は、現在の合衆国の北部にあったようである。ところが紀元前50世紀ころから、新大陸は高温期をむかえ、乾燥化がはじまり、石期人の主要な食料であった大動物は、極北、極南地方に移動し、やがて絶滅してしまう。新大陸の住民の生活に大きな転換期がおとずれ、狩猟の対象は大動物から小動物にかわり、いっぽう自然植物や魚介類の採集、漁撈などが、重要な意味をもってくる。磨製石器がつくられるようになり、石皿や石斧が特徴的な道具(写真11参照)となった。この時代を

古拙期

[

といって、新大陸全体にひろくみられる文化層である。古拙期のおわりにちかく、点々と原始的農耕がおこり、土器や織物がつくられはじめる。しかしここで注目すべきことは、ある地域では農耕と織布が他の地域では土器のみがあらわれてくる。旧大陸の西側で一般に考えられているように、農耕・土器・織布が一連の文化的複合となって発見されるのではないところに特徴がある。

磨製石器、熱帯降雨林の古拙期の文化と関連が深いと考えられる磨製石器。

古拙期のおわりに発明された農耕と土器と織布は、新大陸の北部、東部ならびに南端をのぞいた地帯に、ひろく伝播して、いわゆる

形成期

[

の文化があらわれてくる。人口は増加し、集落があらわれ、その中心に神殿がつくられる。形成期の後半になると、集落の一部は都市となり、集約的灌漑がおこなわれ、社会には身分や階級の制度もみられるようになる。このような「文明」のあけぼのがおとずれた地域は、中米と南アメリカのアンデス地帯に限られていた。

○

東京大学では、1956年以来、「文明」の起源の実証的研究を目的とする委員会を設け、旧大陸ではメソポタミヤをえらび、新大陸ではアンデス地帯を例にとって、比較研究をこころみようとしてきた。アンデス地帯でまずなすべきことは、古拙期のおわりから形成期にわたる、文化の発展の過程を、科学的に描きだすことであった。

いうまでもなく、アンデス考古学の過去60年にわたる歴史をかえりみて、このような「アンデス文明の起源」にたいする究明は、いくたびかくりかえされてきた。個々の遺跡の発掘と一般調査が進むにつれて、アンデス文化の編年があきらかになり、とくに第2次大戦以後は放射性炭素による絶対年代測定が可能となったために、従来気付かなかった問題も新に提起されはじめた。

アメリカ合衆国のアンデス研究所は1940年代に、すぐれた南アメリカ考古学者たちを、中央海岸のビルー河谷におくって、集中的な調査発掘をおこない、この地域における編年を明かにした。それはアンデス考古学上の最大の収穫であった。彼らの研究を綜合してみると、次のとおりである。

(1) アンデス中央海岸地帯で古期文化を明かにすることはできなかった。

(2) 紀元前25世紀ころ、中央海岸には原始的農耕と織布をともなう貝塚文化が存在したが、ここではなお磨製石器はあらわれていないが、古拙期の文化とみなしてさしつかえない。

(3) 紀元前15世紀になると、何処からともなく、土器とトウモロコシが中央海岸に輸入され、しだいに農業生産物が食料の大部分をしめるようになる。そしてこの2つの文化要素が基礎となって、次にあらわれる形成期文化を準備したと考えられる。

(4) 紀元前9-8世紀におけるクピスニケ=チャビノイーデ文化は、南アメリカにおける初期形成期文化と考えられるが、その出現の過程が層位的に説明できず同じ系統のしかも石造建築をともなう山岳地帯の文化との年代的前後関係は不明である。

(5) クピスニケ=チャビノイーデ文化以後の海岸文化の発展過程は、型式学的にも層位学的にも追究することができる。

○

中央アンデス地帯は地形学的にみると、太平洋岸の砂漠と、その東方につらなるほぼ海抜4,000メートルにおよぶ高原、さらにその東方の斜面からなっていて、この斜面はラ・プラタ河とアマゾン河の大熱帯降雨林におちこんでいる。アメリカ合衆国の学者たちは、南アメリカの形成期文化の発生地を、太平洋岸の砂漠にもとめたわけである。このような研究にさきだって、ペルーの考古学者故テーヨ博士は、アンデス文明(形成期文化)の最古の層をチャビン文化であると考え、その中心はアンデス山脈の東斜面にあるチャビン・デ・ワンタルの神殿で、ここからチャビンまたはチャビノイーデ文化が伝播した‥‥と説いた。そして博士は、チャビン文化のもとをなすものは、熱帯の密林文化である‥‥ことを暗示した。

ビルー河谷の発掘調査の結論は、テーヨ博士の仮説とは、正面からくいちがいをきたしたが、テーヨ博士の仮説を根底からくつがえすきめ手をもっていない。その最大の原因は、高原ならびに東斜面における形成期文化と古拙期文化の層位関係があきらかでないことと、海岸地帯の古拙期文化の性格が、磨製石器をともなわないために、他の地域のそれと比較しにくいことにあった。

私たちは、これらの諸問題を解決するいとぐちになりうるような遺跡を探しもとめた。海岸の砂漠に埋れた遺跡は、観察、住民からの聞きこみ、空中からの観察または航空写真によって発見し、そこにおもむくことも容易である。ところが高原や東斜面の遺跡は、交通が不便なために、よし聞きこみによる情報をえても、そこに到達するために努力が必要なばかりでなく、しばしば「だまされる」おそれがある。

1958年の一般調査にさいしても、私たちはいくつかの苦い経験をもっている。したがって、これまでにあきらかにさせられている遺跡は数すくなく、しかも古い時代のものほど発見しにくい。ところが偶然、1958年の調査の終りちかく、私はリマ国立人類学考古学博物館のエスペホ博士、サン・マルコス大学学生(現在アヤクチョ大学講師)のルンブレラ君とともに、アンデス山脈をこえて東斜面の最大の町ワヌコにたどりついた。ペルーの首都リマを出発してから1ヵ月半の長い旅路のはてであった。その時エスペホ博士が、町からわづか5,6キロメートル西方に、コトシという遺跡があって、チャビノイーデと古典チャビンの土器が出土するという耳よりの情報をもたらせてくれた。私はとるものもとりあえず、ジープを遺跡のちかくまで走らせ、川のむこうにこの遺跡である小山をみとめた。

川を渡って小山のふもとにおもむくと、高さ14メートルほどの山は、すべて人工のもので、その中央部には何ものかによって、深い溝が掘られている。溝のなかにはいってみると、巨大な竜舌蘭やシャボテンがはえていて、崖面には石造の建造物があらわれ、底には土器の破片が散乱していた。簡単なスケッチをおこない、写真をとって、土器の破片を採集し、町にひきあげた。その結果3人のえた結論は、この遺跡を発掘することによって、すくなくともいわゆるチャビノイーデと古典チャビン土器の層位関係だけは明かになるだろう。そしてもし運がよければチャビン文化に先行する文化を発見することができるかもしれない‥‥というぼんやりしたものであった。

○

1960年に第2次東京大学アンデス地帯学術調査団が派遣されることとなり、その団長に指名された時、私は発掘の重点をコトシにおく決心をした。みかけの高さ14メートル、その面積は100メートル四方をこえる遺跡の発掘は、たやすいものではない。しかも海抜4,800メートルの峠をこえて、ペルー国の首都リマからワヌコまでの道も快適とはいえず、遺跡の付近でテント生活をながく続けなければならない。このような条件のもとでは、身心ともに健全な隊員を選ぶことが必須の要件であり、宿泊設備や食料についても充分考慮が必要であった。

次に私たちをなやましたのは資金の問題である。文部省から交付された調査費はわづかに300万円で、どうしても必要な総予算は1,200万円、不足分は私たちの責任において調達しなければならない。団員は手分けして寄付金をもらいに歩いた。川崎汽船のご好意で運賃をサービスしてもらい、団員の一部と荷物を送りだした時にも、まだ資金のみとおしはつかなかった。しかし幸なことには、茅総長、渋沢敬三、遠山元一、竹村吉右衛門、安川第五郎氏らが世話人となって構成された東京大学綜合研究会アンデス地帯学術調査団後援会のご努力によって、私が出発する2日まえにようやく資金のめどがついた。飛行機が羽田を離陸した瞬間、私ははじめて発掘にかんする細部の計画を検討する心のよゆうをとりもどした。

1960年6月13日、船で先発した団員と、飛行機で後を追ったものが、リマ市に集結し、出発の準備をととのえ、月末には4台のジープと2台のトラックに10人の団員が乗りこみ、30トンの荷物を積んで目的地にむかった。海岸から一気に海抜4,800メートルのティグレ峠をこえ、海抜4,300-4,500メートルのフニン高原を走るあいだ、高度になれぬ隊員は、

高山

[

病に煩されたが、翌日の深夜には、全員はワヌコの町に到着した。

荷物は深夜の渡河作業ののち、遺跡の東側に陸あげして、設営をはじめ、7つの天幕に配電をおわり、水の浄化装置が動きはじめたのは7月5日であった。

地理班と写真班は、発掘前の記録をとるために、測量と撮影をはじめ、7日には県知事、市長、司教長らをまねいて、鍬入れ式をおこない、いよいよ本格的な発掘にとりかかった。 遺跡はすでにのべたように、みかけの高さが14メートルほどある小山で、その中央部には南北に深い溝が掘られている。山の傾斜は西側がなだらかで、東側はやや急斜面をなし、南側にはやや小山からはなれて、小さな人工の隆起がみられ、北端はイゲイラ川に接している。詳細な観察の結果、小山は川に接した部分からつくられて、次第に南へのびたものらしく、年代的に北側が古いことが判明した。

小山の西に走る涸沢の崖面に石の建造物がみられる点から推察しても、西の平坦地には、遺構が埋没している可能性が推定された。私たちは以上のような観察の結果から、まず試

掘溝

[

を、小山の頂から、涸沢の崖面に露出している構造物にむかって1本いれ、西側の状態にさぐりをいれることにした。巾3メートル、長さ47メートルのトレンチがまずいれられた。石の遺構、墳墓、土器の破片、銅器、石器が続々と出土し、なかでも発掘の2日目にあらわれたチャビン古典期の土器の大きい破片は、東斜面で発掘された唯一のものであった。ついでもっとも古いと思われる北面に、まえのトレンチと頂上でほぼ直角に交るような角度で巾2メートル、長さ38メートルの新しいトレンチをいれた。ここからは私たちが予想したとおり、古い土器が表層ちかくから、どんどん出土した。その後西トレンチと北トレンチを結ぶ作業をはじめた。

○

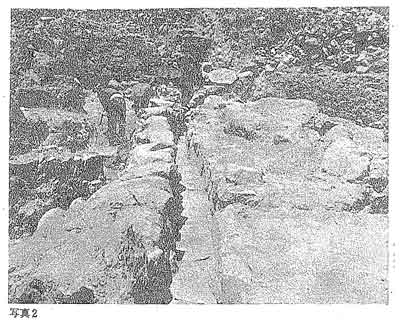

2つのトレンチに劃された地域の発掘がすすむにつれて、コトシ遺跡の性格が明かになってきた。小山の頂付近は頑丈なプラットフォームのうえにたてられた神殿らしい建造物の堆積で、古い建造物を崩したり、埋めたりして、そのうえに新しい建造物がたてられていた。私たちは層位が明かなこの部分を、1枚1枚紙をはぐような気持で、発掘していった。(写真1参照)

コトシ遺跡の西面。(発掘終了直後)

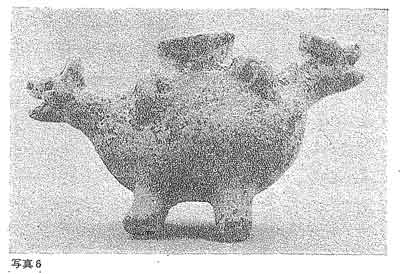

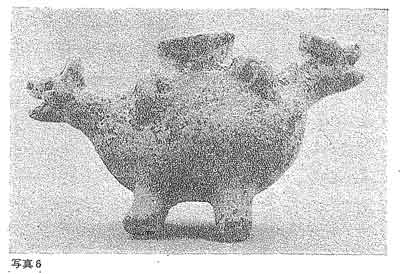

荒い石積みの遺構と、銅器ならびに赤色の無文土器、それはしばしば双頭の動物像(写真6参照)や、はりつけ文をともなう人面土器によって代表される最上層部(第Ⅰ層)の下から、チャビン古典期の土器に赤色のよく磨研された美しい土器をともなう層(第Ⅱ層)があらわれた。私たちはここではじめてチャビン古典期の土器を、東斜(アンデス)面で科学的に発掘したことになった。この土器はさらにそのしたの層まで続いて発見されたが、いっぽう赤色磨研の土器は姿を消して、褐色で◉=◉状の文様のある土器(写真8参照)と、土偶(写真7参照)、磨製石斧(写真11参照)をともなう文化(第Ⅲ層)といれかわってしまう。この第Ⅲ層から、ニッチエ(壁の凹み)のある、泥で上塗りした神殿、頑丈な排水溝をもった神殿(写真2参照)を、私たちは発掘した。

双頭のヤーマ壷(第Ⅰ層より出土)

母子神像(第Ⅲ層より出土) 神人文様付土器、神人が怪獣をおさえつけている。

(第Ⅲ層より出土)

磨製石器、熱帯降雨林の古拙期の文化と関連が深いと考えられる磨製石器。

第Ⅲ層にあらわれた神殿の下には立派な排水溝が走っていた。

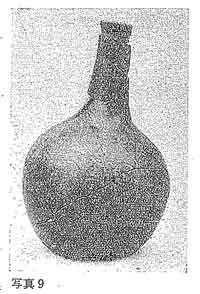

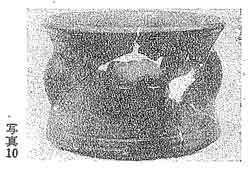

そして、この神殿をとりはらって深く掘りさげてゆくと、チャビン古期の土器は突然姿を消し、よく磨研された赤地に刻文をほどこし石墨で黒く塗彩した土器(写真10参照)や、黒地におなじく刻文をほどこしたもの(写真9参照)そのうえに赤白黄の3色で、焼成後彩色した土器と、磨製の石槍や石ホーチョウを含んだ文化層(第Ⅳ層)があらわれてきた。第Ⅳ層のしたからは、黒色地に粗雑な刻文をほどこし、焼成後赤く塗彩した大型の浅鉢、青海波文様のある深鉢などを含む層(第Ⅴ層)が確認された。第Ⅳ層以下はあきらかにチャビン文化にさきだつ文化層であって、土器のうえからみても、チャビン文化にみられる大部分の要素が含まれている。

写真9 トウモロコシ文様付黒色壷(第Ⅳ層より出土)

写真10 五面女神像付壷。タイコ型の土器の側面に五人の女神の顔が刻まれ、その上に石墨がぬられている。(第Ⅳ層より出土)

しかも、私たちは発掘を終了する予定日の1,2日まえに、第Ⅴ層のしたから、巨大な川石に埋れた神殿(写真3参照)を発掘した。それは頑丈な石壁の両面をプラスターでおおい、内部には発掘された部分だけでも5つのニッチエがつくられその東よりのニッチエの1つのしたには、交叉した人間の手の実物大の浮彫がプラスターでしつらえられていた(写真4参照)。床は赤い粘土でかためられていたが、そこには土器の破片を発見することはできなかった。

第Ⅴ層の下から大きな河石に埋められた神殿があらわれた。その壁はプラスターでぬられ、ただひとつ交叉した手の浮彫が発見された。

ニッチエのなかには動物の骨が安置され、その下には交叉した手の浮彫がみとめられた。 ニッチエのなかには動物の骨が安置され、その下には交叉した手の浮彫がみとめられた。

遺物の包含層は、すくなくとも、この神殿の床したからさらに4メートルの深さまでつづいていることが予想できたが、作業が危険になったため、発掘を中止せざるをえなかった。

西側の平坦部からは発掘を継続するにつれて、住居址と思われる遺構(写真5参照)と、土器、土製品、石器ならびに骨格器などの遺物が大量に出土した。神殿部の層位からみると平坦部には、第Ⅰ層がかけていた。おそらく最も新しい第Ⅰ層の文化があらわれたときには、平坦部は土に埋れてしまっていたにちがいない。また中央部の南北に走る、スペイン人の財宝探しによって掘られたと思われる溝を清掃し、掘りふかめることによって、神殿部の層位関係を確かめると同時に、小山の基盤をなすプラットフォームの構造が明かになってきた。

西側の平坦部には住居あととおぼしい遺構が発掘された。

アンデスの東斜面と高原には10月にはいると雨期がおとずれ、交通が途絶する。私たちの掘りさげた崖面も崩れる危険性をはらんできた。10月3日、ペルーの考古学者や文部省当局者をまねいて、発掘終了式をひらき、6日には約8トンにおよぶ発掘品とともに、吹雪のアンデスをこえて、調査団はリマ市にひきあげた。

○

いままでのべた、1960年の発掘の結果を要約してみると、次のようなことがいえよう。

(1) 故テーヨ博士のいう、アンデス最古の形成期文化であるチャビン文化にさきだつ形成期文化コトシ文化が、アマゾン源流の密林と高原地帯の中間、標高2,000-800メートルの地帯に存在した。その分布は明かではないが、余り広くない。しかしチャビン文化の大部分の要素、地方的諸特徴がそのなかに発見できる。

(2) コトシ文化の基盤をなすものは、熱帯降雨林にみられる古拙期の磨製石器文化(写真11参照)であって、それは南アメリカはいうまでもなく、ひろく新大陸全般の古拙期文化との関連を考えるうえに好都合である。

磨製石器、熱帯降雨林の古拙期の文化と関連が深いと考えられる磨製石器。

(3) コトシ遺跡における古拙期から形成期にいたる、詳細な編年的研究をとおして、今後海岸ならびに高原との関係も明かにすることができるにちがいない。

しかし、私たちのコトシ遺跡の発掘はまだ終っていない。ペルーの国会は、東京大学の調査団がふたたびもどってくる日まで、遺跡を現状のまま保全するという法令を可決した。また遺跡のそばのワヌコ市に新設さた大学は、あの神殿の「浮彫の交叉した手」をシンボルにすることにしたという。私たちは学問的な立場からも、国際的道義のうえからも、この発掘を続けなければならないと考えている。(1961.1.5)

(東京大学教授・第2次東京大学アンデス地帯学術調査団長)

|

ニッチエのなかには動物の骨が安置され、その下には交叉した手の浮彫がみとめられた。

ニッチエのなかには動物の骨が安置され、その下には交叉した手の浮彫がみとめられた。