学士会アーカイブス

学士会館という建築 鈴木 博之 No.872(平成20年9月)

はじめに 学士会館は佐野 工事は戸田組(現・戸田建設)が請け負い、昭和三年(一九二八)に完成しました。当時の戸田組の社長である戸田利兵衛は、この頃の請負業(今で言うゼネコン)ではめずらしく東大を卒業していますので、おそらくその縁で戸田組が請け負ったのだろうと思います。 余談ですが、当時の請負業は非常に低く見られていて、彼の回想録には、同窓会の帰り道で昔のクラスメイトと話をしていたら、「君は今は請負業者なのだから、学士と対等な口をきいて一緒に歩くものではない」と叱責されたとあります。 学士会館の規模は地上四階、地下一階、鉄骨鉄筋コンクリート造で、総工費は約一〇〇万円ですから、坪単価にすると六一〇円になります。当時は坪二〇〇円もあれば十分にビルが建った時代ですから、細部までかなり丁寧に造られた贅沢な建物と言えます。 建設当時の学士会館を紹介した建築学会発行の雑誌に、「帝国大学卒業生のみを会員とし、其全般の 現在、学士会館は登録有形文化財に登録されています。

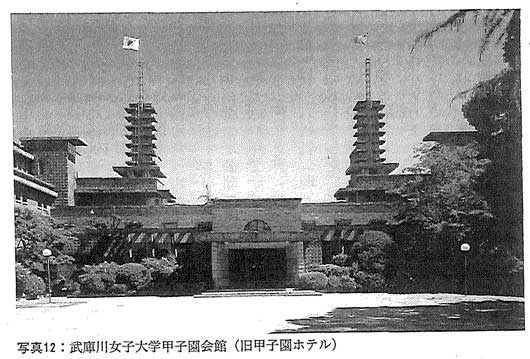

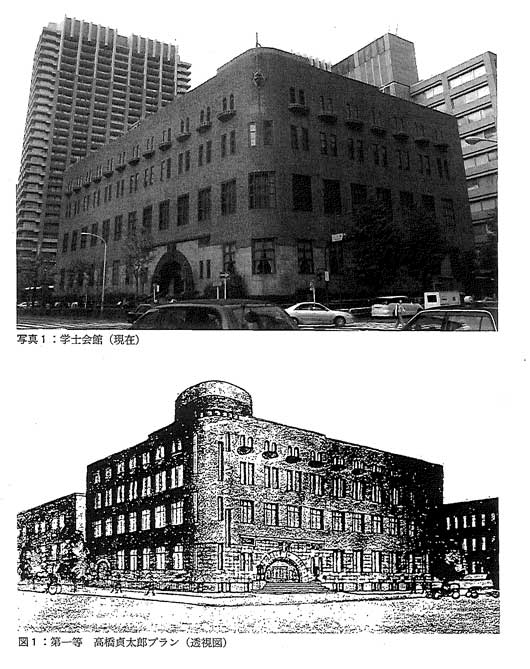

クラブという建築類型のなかでの位置づけ 写真1は現在の学士会館です。近隣の再開発で周囲に高層ビルが増えましたが、そのなかにあって会館は今も端正な姿で佇んでいます。写真1のアングルから眺めると、ちょうど後方の増築部分(一九三七)が隠れますので、建設当初のスタイルが見られます。 現在の学士会館は、デザイン・コンペティション(コンペ)一等当選の作品です。当初の案では、正面入口は現在の白山通りではなく南側(皇居側)にあり、正面左の角に塔のようなデザインが見えます(図1)。全体のデザインに変更は見られませんが、間取り等は実施段階で現在の形に落ちついたと考えられます。 ちなみに、図2は、二等当選の北澤五郎の透視図です。北澤は宮内省の仕事に携わった方で、細かいアーチの連なったロマネスク様式の感じを受けますが、全体としては四角いすっきりとした印象の建物になっています。この案も南側に入口があります。 図3は、三等当選の中村與資平の作品で、周囲に低い塀をめぐらせ、それより一回り内側に建物をデザインしています。全体をアーチでまとめ、最上階だけ趣を変えています。中村は中国の満州で日本の建物を設計しており、晩年は静岡県庁や市庁舎を手がけ、今でも静岡市周辺に多くの建物が残っています。大変な知識人で、イギリス古典主義建築の本を訳したり、イスラム風の建築デザインを試みたりと、多彩な仕事を残しました。

選外佳作には、のちに東大建築学科の教授となり、丹下健三や前川國男といった名だたる建築家を育てた岸田日出刀の作品や、第一銀行等の重厚な銀行建築を残した西村好時の作品も入っています。 ですから、学士会館のデザイン・コンペは、のちに大建築家となった方々の新進気鋭の頃の作品が最終選考に残るような、大変充実したものであったわけです。

[ロンドンのクラブ] ロンドンのバッキンガム宮殿から比較的近いペル・メル周辺には、幾つかのクラブ建築が並んでいます。アセニアン・クラブは一九世紀の建物ですが、陶器のような新古典主義風の色をした建物で、デシムス・バートンが設計しました(写真2)。このクラブは、文字通りアテネ人のクラブで、会員には学者やインテリの官僚が多いと聞きました。建物の入口上部にアテナイの女神が立っています。飲食ができる部屋や上層階に宿泊施設を設けています。第二次世界大戦の直後ぐらいまでは、クラブには男性だけが入ることを許され、食堂の給仕もすべてウェイターがするといった、伝統が非常に色濃く残っていました。現在は、学士会館(学士会)同様、どこのクラブにも女性会員はいますし、多くの女性職員も働いています。

私が初めてイギリスに留学した時に、当時の先生から、このクラブの食堂で食事をご馳走になりました。私に建物を見せてやろうという親心からだったと思います。その時、「クラブというのは、なかで食事をして、お茶を飲んで、ちょっと談話をして出てくると、だいたい建物の主要な部屋を経巡ることができる」と、教えられたことが記憶に残っています。 この周辺には、イタリア宮殿様式を使い異国情緒を醸し出したトラベラーズ・クラブ(ロンドンから五〇〇マイル以上の距離を旅したことのある人だけが入会できるクラブ)や、リフォーム・クラブ(保守系の政党クラブ)、ユナイテッド・サービス・クラブ(陸・海軍の軍人クラブ)等の伝統的なクラブ建築が残っていますが、このうちのユナイテッド・サービス・クラブは身売りされ、現在は民間企業の持ち物になっています。クラブの維持には、難しいところがあるのかもしれません。 広義の意味では、学士会館は同窓会的大学クラブとも言えます。アメリカでも大学の同窓会クラブは各大学にあり、学士会館のような施設をもっています。ハーバード大学のファカルティー・クラブは教師だけが使える食堂で、教師が学生を連れて入るのは許されますが、学生だけでは使えません。集会室や食堂を備えていて、パーティなどもできるようになっていました。

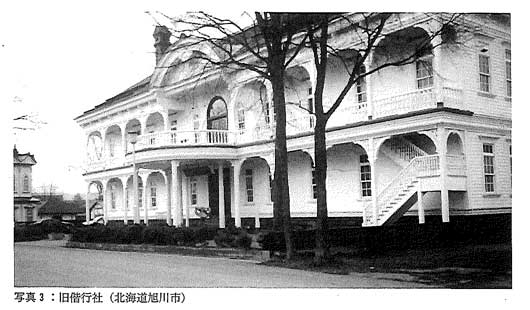

[我が国の社交クラブ] 偕行社という陸軍の将校クラブが、国内各地に幾つか残っています。北海道旭川の偕行社は現在、博物館として使われています。この建物は擬洋風の少し変わった形をしています(写真3)。青森県弘前の偕行社は標準スタイルですが、現在は幼稚園に転用されています。四国の善通寺にある偕行社は、本年(二〇〇八年)四月に修理を終えました。ここに乃木希典が最初に師団長を務めた第一一師団が置かれました。善通寺の偕行社は弘前の建物とよく似ており、入口の反対部分に庭園があり、非常に大きな部屋を備えています。

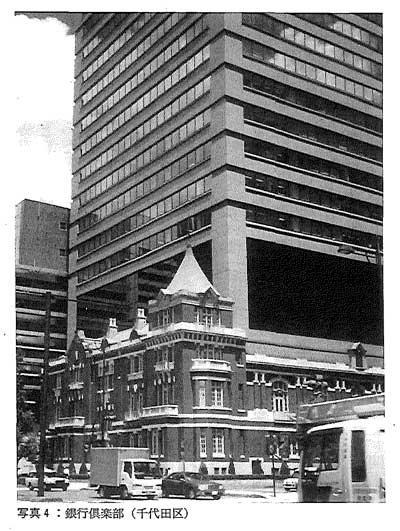

実業家あるいは一部資産家のみで組織する社交クラブの一つに、旧東京銀行集会所(銀行倶楽部・千代田区丸の内)があります(写真4)。チョコレート色のレンガ・タイルを使用した瀟洒な建築でしたが、現在はもとの形をレプリカで造り直し、後方の高層ビルと合わせた形に立て替えられました。

同じく、丸の内にある日本工業倶楽部は、関東大震災で大きな被害を受け、正面から右半分の床が三〇センチも沈下しましたが、丁寧に補修して使用してきました。今回の改築でしっかりしている左側三分の一を残し、大食堂、ホールのある中央部分と右側を壊して外観を原型そっくりに造り直しました。内部を新しくして、超高層ビルに入れ込んだような形になりました(写真5)。古い部分は地下で免震構造を施し、安全性を確保しています。

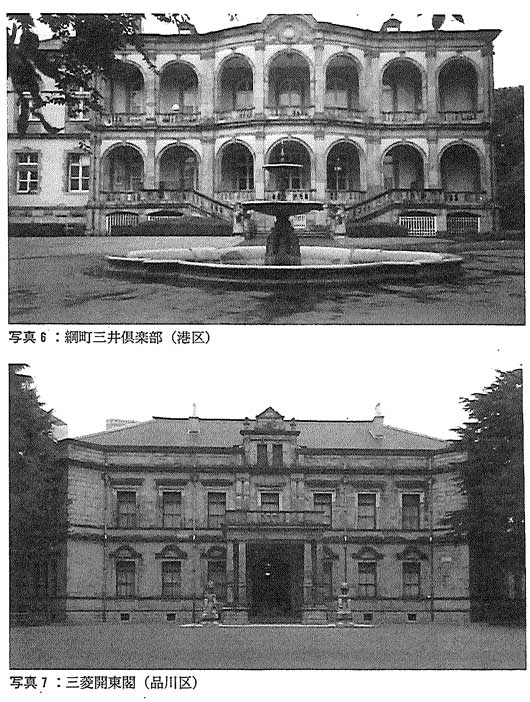

三田(港区)にある綱町三井倶楽部は、三井系列の集会施設として建てられました。設計はジョサイア・コンドルが手がけました。非常に大きな建物で、庭園を備え、宿泊施設はありませんが、食堂、集会室があり、今でも会食や結婚披露宴などに使用されています。都内屈指の西洋館と言えるでしょう。内装を関東大震災で変えていますので、当初のデザインからは少し変わっていますが、当時の姿を丁寧に残している例と言えます(写真6)。

コンドルが設計した建物に、御殿山の三菱開東閣(品川区)があります(写真7)。三菱の二代目社長・岩崎彌之助の邸宅として建てられましたが、現在は三菱開東閣として三菱系の迎賓施設に用いられています。第二次世界大戦で屋根が焼け落ちてしまうといった大きな被害を受け、内部はほぼ全体を改修しました。建設当時のもので残っているのは、外壁の構成と、主要なバルコニー、内部のステンドグラスの一部のみです。入口両側に中国風の獅子が一対ありますが、この獅子は戦前からこの場所にあったことは分かっているのですが、彌之助の存命中にはなかったそうです。西洋風の庭園に面して立派なバルコニーがあります。建物の四面それぞれのデザインが違っているのが特徴で、特に建物の角に四角い塔を建て、イギリス・エリザベス朝様式を意識した洋館になっています。ただし、建設されたのは一九世紀ヴィクトリア朝の頃ですので、「エリザベス朝を意識したヴィクトリア朝の館」とするのが、この建物の性格になろうかと思います。 国家的な迎賓施設も一種のクラブと考えていいかもしれません。代表的な建物として、赤坂離宮(迎賓館)があります。赤坂離宮は大正天皇の皇太子時代の東宮御所を兼ねた建物で、国家的迎賓施設として当時の建築技術の粋を結集して造られました。 入口部分は当時の最新スタイルである宮殿的デザインを取り入れています(写真8)。ウィーンのノイエホーフブルク宮殿は赤坂離宮建設の直前に建てられましたが、両翼が湾曲した姿はよく似ています(写真9)。赤坂離宮の設計を手がけた片山東熊は、ヨーロッパの宮殿建築を視察した後に赤坂離宮を設計していますので、おそらくこの宮殿からアイデアを得たのではないかと思います。

迎賓館の庭園に面する部分は、柱を二本ずつ並べ、中央部分と両脇を少し強調して、下の部分は閉鎖的にまとめたデザインになっています。スケールは違いますが、明らかにルーヴル宮殿(現・ルーヴル美術館)を真似たと思います。内部はヨーロッパ的であると同時に日本的なデザインを試みており、特に食堂には非常に立派な七宝のパネルが飾られています。 ところで、我が国の迎賓施設として、二〇〇五年に京都迎賓館が完成しました。中庭を囲んで和風平屋建ての建物が建っています。京都御苑の一角に建ち、周囲の高層ビルが見えませんので、大変に環境のよい形に造られています。

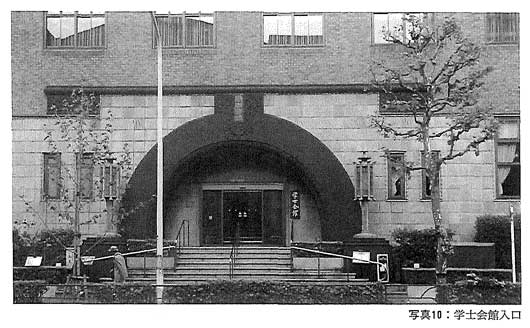

昭和初期の建築という性格 南側(旧館)の入口部分は石材を用いてアーチ状になっています(現在は、石のうえに茶色の塗料が塗られている)。このデザインはとても大胆な印象を与えます(写真10)。

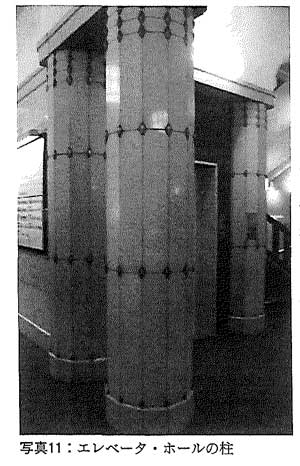

入口を入ったエレベータ・ホールにテラゾーという人造石を鋲で止めた柱があります(写真11)。当時は貴重な石を使えなかったと考えることもできますが、こうしたパネル状の石を鋲止めしたデザインは、当時のオーストリア・ウィーンの建築に見られた流行で、クラシカルな柱を抽象化して表現した、二〇世紀初頭のハイカラなデザインと言えます。

中世風の大暖炉を置いて、大吹き抜けを造っています。この建物は鉄筋コンクリート造ですが、それを巨大な木造の梁のように見せる工法は、この時代の建築家の名人芸と言えます。 高橋が手がけた建築としては、東京駒場の前田侯爵邸(現・東京都近代文学博物館・一九二八年)、日本橋高島屋(一九三三年)などがあります。前田侯爵邸の西洋館部分が高橋貞太郎の設計です。この二つの建物は、学士会館同様、外観の仕上げにスクラッチ・タイルを使用しています。 スクラッチ・タイルとは、縦方向に櫛で削ったような溝を刻んだタイルで、このタイルを使用した褐色の建物というのが学士会館の第一印象であり、特徴と言えます。会館が建てられた昭和初年は、このタイルを使った建物が多く建てられました。 アメリカのフランク・ロイド・ライトによって設計された帝国ホテル(一九二三年)の外観は、大谷石とこのスクラッチ・タイルを組み合わせて造られています。このタイルはライトの発明と言われ、彼は好んで使っています。その影響で、大正末から昭和初年にかけてスクラッチ・タイルを用いた建築がたくさん建てられました。外観にこのタイルを用いた建築は一九二〇年代の特徴と言えます。最初の帝国ホテルは取り壊されて、入口部分だけ明治村に再現されていますが、その後の帝国ホテル新本館(一九七〇年)を高橋貞太郎が手がけました。

スクラッチ・タイルの建築

旧首相官邸(現・公邸)は一九二八年の建設ですから、学士会館と同い年です。やはり、外観にこの時代の特徴であるスクラッチ・タイルを使用しています。旧首相官邸は、大蔵省(現・財務省)営繕管財局の 旧文部省は、霞が関界隈で現存する唯一のスクラッチ・タイルの建物です。民間の資金を導入するPFI方式で、後方に超高層ビルを建てましたが、この旧文部省も学士会館とよく似ています。

まとめとして また社会全体にとっても貴重な文化的資産です。 学士会館は本年、八〇周年を迎えました。今後も維持に努められ、一〇〇年、二〇〇年という長い時間のなかで継承されていくことを期待しています。ご清聴有難うございました。 (東京大学大学院工学系研究科教授・東大・工博・工・昭43)

(本稿は平成20年5月20日午餐会における講演の要旨であります)

謝辞(井口洋夫学士会常務理事) どうもありがとうございました。先生の講演を聞いての第一の印象は、率直に申し上げて、学士会館を何気なく使っていたのですけれども、これは それで思い出すことがあります。園藤(重光)先生が昭和十年ですか、学生から初めて会員になられた時期ですが、階段を上がってここに入られた時に、「偉くなったような気がした」ということをおっしゃっていました。 私事で恐縮ですが、私の義理の父が広島在住の昭和七~八年頃の話です。上京の折、よく学士会館を使わせてもらうというのを家族が聞いて、その当時、広島にも学士会館というのがあったらしいのですが、それが極めて見すぼらしい宿舎だったものですから、「うちのお父さん、東京に行ったらもうちょっといいところに泊まればいいのに」と、子供心に思ったと言っておりました。その当時、先ほどお話のあったように、この界隈に素晴らしい会館が出来てまだ五、六年しか経っていない時でしょうから、さぞかし素晴らしかったのだろうなと、今さらながら、思いを新たにしております。 先生が最後におっしゃいましたように、学士会館はまさに西洋風の館という感じが致します。私も何十回か行った場所でございますが、文部省とも似ていて肌触りがまったく同じだなと思いながら行っていました。それは、外壁のスクラッチ・タイルが同一であったということで理解できました。また私はしばしば友人から、学士会館がつくられた昭和三年当時は非常に不況な時期で、逆に建築も極めて丈夫に丁寧につくられた時代であると聞いておりました。それからもう一つふと頭に浮かんだのは、これが進駐軍によって接収された時に、今のお話だと、あまり中が変わらないで利用されて、また返還されたなあと思っております。 この数年かけまして、内部を大体改修いたしまして、次の代に持ち込めるような形で利用しておりますけれども、本当に貴重なものを我々は先人から受け継いだなと思いながら、聞かせていただきました。何気なく階段を上がっていたことを、あるいは何気なく食堂を使っていたのが、一つひとつ歴史があるんだなと思って、聞かせていただきました。今日ご参集の会員の方々、皆さんもきっと同じ思いかと推察いたします。 本日のお話を、原稿に起こして会報に掲載させていただきますので、約七万人の会員すべてに読んで戴く機会がございます。貴重な歴史的な証文といいますか、本当に貴重なお話を文章として残させていただこうと思っております。 先生、長時間どうもありがとうございました。代表して心から御礼申し上げます。

|

||||

設計者の高橋貞太郎は、戦前の宮内省の

設計者の高橋貞太郎は、戦前の宮内省の