学士会アーカイブス

~随想~ 理化学研究所における新たなイノベーション促進方策 松本 紘 No.927(平成29年11月)

~随想~ 理化学研究所における新たなイノベーション促進方策

松本紘

(国立研究開発法人理化学研究所理事長・前京都大学総長)

No.927(平成29年11月)号

理研は、大正六年(一九一七年)三月、渋沢栄一翁、高峰譲吉博士らの提唱により、皇室からの御下賜金、政府の補助金、民間寄付金を基に、財団法人として設立されました。今年創立百周年を迎え、四月には天皇皇后両陛下をお迎えして記念式典を挙行いたしました。

設立当時の我が国は、明治維新を成し遂げ、欧米の列強に伍する豊かで強い国にならんと、自らの手で追いつき追い越すべく、科学技術の必要性が高まった時期であります。そこで我が国最初の純正理化学の研究所として、「我が国の産業の発展に資すること」を目的に、東京文京区に財団法人として設立しました。

第二次世界大戦後は、財閥解体による株式会社の時代から特殊法人へ、そして行革を経て独立行政法人となりました。私は、理研が国立研究開発法人となった平成二十七年四月に理事長に就任しました。また、理研は昨年十月、特定国立研究開発法人に指定されました。

さて、理研の特徴は、第三代所長の大河内正敏博士の時代に確立したと言えます。研究室の長である主任研究員に研究テーマ、予算、人事の裁量権を持たせ、研究者の自由な創意を育む環境を作り上げました。

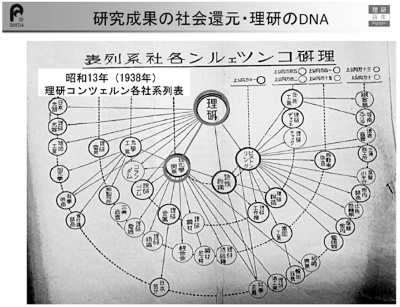

一方、基礎研究を根幹としながらもその研究成果を我が国産業の発展に役立てていくことが理研の責務であるとの認識の下、理研産業団(理研コンツェルン)も形成致しました。最盛期には六十三社百二十一工場がありました。

この考え方は、「理研精神」として今に受け継がれています。

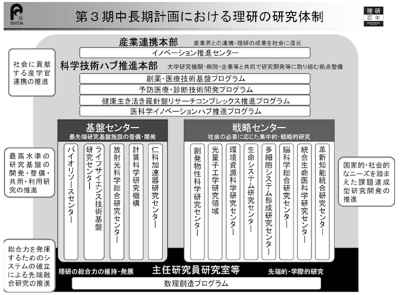

理研は法律により、我が国の科学技術の水準の向上を図るという目的のもと、自然科学の総合的研究機関として、物理・化学・工学・計算科学・生物学・医科学と言った広範な研究を実施しています(図1)。

昭和六十年代前半には、我が国の研究機関では初めて、外部の優れた研究者を任期制により採用して、限られた期間に計画的に研究に取り組む「戦略研究センター」を設置し、脳科学やゲノム科学などを推進してきました。また、技術開発の成果をもとに、仁科博士由来のサイクロトロンや大型放射光施設SPring-8、スーパーコンピュータ「京」などの大型装置を自らの手で開発し、国内外の研究者の利用に供するなど、先駆的な取り組みを行ってきました。

近年では、世界で初めてiPS細胞を使った目の治療の臨床研究や、和光市にある加速器を用いた新元素ニホニウムの発見など数々の研究成果を挙げています。それと同時に、若手研究者を育成するとともに、多くの研究リーダーを輩出しています。

また、理研には産業連携本部があり、バトンゾーンという一定期間企業と理研の研究者が同じ研究室で活動し、理研の研究成果をスムーズに企業に技術移転する「融合的連携研究制度」、研究センターに企業が自らの予算で、企業名を冠した研究グループを設置する「連携センター制度」などがあります。さらに、理研の研究成果をもとにしたベンチャー企業を、現在二十三社認定しており、これまで四十社以上が設立され、うち二社が上場を果たしています。

さて、国立研究開発法人や大学は、研究活動を高めるとともに、自ら創出した基礎研究の成果を社会価値に変換し、国民経済に貢献することが求められています。

これまでは産業界との共同研究と言うと多くは研究者同士の一本線の関係でしたが、企業と研究機関が経営層まで含めた「組織」対「組織」の本格的産業連携体制を組むことによって、大型の共同研究や製品化・事業化、ひいてはイノベーションに結び付くのではないかと考えています。また、これらは、多様な研究資金の確保、財務基盤の強化につながるものと期待しています。

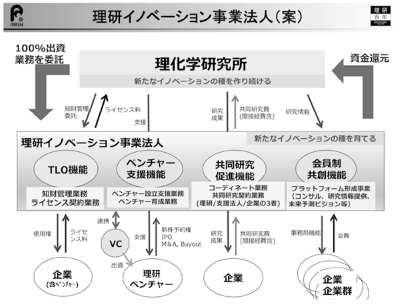

このたび、理研は、特定国立研究開発法人として世界最高水準の研究成果と同時にイノベーションを強力に牽引し、「世界で最もイノベーションに適した国になるよう導く」ため、我が国最大の自然科学の総合的研究機関としてその一翼を担うべきと考え、そのモデルとなる「イノベーション事業法人」の設立を目指しています。

これまでの理研産連本部や大学のTLOを超える新たな機能を持った「イノベーション事業法人」を理研から独立した法人として設立し、民間マインドによる運営で企業と寄り添い、「理研の知財やノウハウ等の技術移転」、「理研ベンチャーの育成支援」、「企業との共同研究促進」、「企業の研究戦略・事業化戦略の共創」等の機能を有機的にリンクさせ、これらを総合的に実施します。これにより、理研が企業の基礎研究所の役割も担うことになると考えています(図2)。

理研は、国の機関ですので直接、特定の企業と密に寄り添うことはやりにくい面があります。また、現在の産連本部も理研内の組織ですから、専門人材の確保やその処遇という点で柔軟性が十分ではありません。理研という組織の縛りから、一歩外に出ることにより、ワンストップサービスで様々な機能を駆使し、企業目線で理研の成果を社会に還元する活動を行う法人が必要と考えています。

この法人は、理研が一〇〇%出資しガバナンスを発揮しつつ、理研知と理研人材を熟知し、理研の経営方針に基づいた産業連携活動を行います。現在の理研は、法律により理研ベンチャーでさえ出資ができないことから、国に対し、出資ができるよう法改正するとともに、ベンチャーへのライセンス等対価としての新株予約権の保持・運用ができるよう制度の見直しをお願いしています。

さらに、イノベーション事業法人が得た収益は、原則すべて理研に戻すこととし、新たな研究の芽を育てる等研究開発に充当したいと考えています。

かつて戦前(昭和十四年ごろ)の理研には産業団があり、その中核に「理化学興業」という会社がありました。技術移転とベンチャー育成のコーディネート会社といった存在でした。まさしく、イノベーション事業法人ではないかと考えます。百周年を迎えた今年、理化学興業という理研の遺伝子が再び発現しはじめたように思います。今後とも、理研の活動にご支援をいただきたく、よろしくお願い致します(図3)。

(国立研究開発法人理化学研究所理事長・前京都大学総長・京大・工博・工・昭40)